2026年の大河ドラマ豊臣兄弟!が始まり、主演の仲野太賀さんの熱演が話題ですね。でも、歴史ドラマをずっと追いかけている大河ファンの方なら、ふと2023年のどうする家康で佐藤隆太さんが演じたあの秀長はどうだったっけと思い出す瞬間があるはずです。当時のキャストの評判や、劇中での死因が何話だったかといった具体的なシーンをもう一度確認したくなりますよね。史実との違いを含め、あの完璧な補佐役が家康にとってどれほどの壁だったのか。この記事では、佐藤隆太版秀長の本質を徹底的に掘り下げ、最新作との違いをより深く楽しむための視点を提供します。

記事のポイント

- 佐藤隆太版豊臣秀長が果たした「秀吉の狂気の抑制」という至上命題の解説

- あご髭のビジュアルや大和郡山城の史実から読み解くリアリティの追求

- 家康を豊臣政権へと引き込んだ「下から見上げる」外交術のロジック分析

- 2026年版の仲野太賀との比較から見える「主人公」と「補佐役」の演じ分け

豊臣秀長と『どうする家康』が示した「完璧な補佐役」の総評

このセクションでは、佐藤隆太さんが体現した秀長というキャラクターが、作品全体においてどのような「重石」として機能していたのかを解説します。物語のパワーバランスを読み解きたい方にとって、欠かせない視点となります。

2026年大河から振り返る佐藤隆太版秀長の衝撃

2026年の『豊臣兄弟!』で仲野太賀さんが演じる豊臣秀長が、自ら光を放ち物語を牽引する「太陽のような主人公」であるからこそ、前作『どうする家康』における佐藤隆太さんの在り方が持つ凄みが、今さらながらに胸に突き刺さります。佐藤版秀長が徹底していたのは、自らの存在感を極限まで削ぎ落とすことで対象を際立たせる「引き算の美学」でした。仲野版が「放つ光」なら、佐藤版は周囲の熱量をすべて飲み込み、静寂へと変えてしまう「深い闇」のような質感を持っていたのです。

正直に告白すれば、放送当時、私は佐藤隆太さんという役者に対して「熱血で真っ直ぐな男」というイメージを抱いていました。だからこそ、序盤の物静かな立ち振る舞いには「少し大人しすぎるのではないか」と戸惑ったのも事実です。しかし、物語が豊臣政権の絶頂期へと進むにつれ、その違和感は恐怖に近い確信へと変わりました。佐藤版秀長は、家康を武力で脅すのではなく、感情の起伏を一切見せない「沈黙」と、理詰めで退路を断つ「冷徹な知性」によって、戦わずして相手を屈服させていたのです。これは単なる脇役の演技ではありません。主役である家康(松本潤さん)や兄・秀吉(ムロツヨシさん)の熱量を引き立てるために、自らを完全な「無」に設定する、極めて知的な演じ分けでした。

ここからは私の個人的な見解ですが、この佐藤版の「静かな怖さ」こそが、天下人が最も頼りにした「実務者のリアリティ」を完璧に表現していたと考えています。SNSでも「今の秀長も愛せるけれど、佐藤隆太さんの、笑いながら家康の逃げ道を塞いでいくあの瞬間の冷たい目が忘れられない」といった声が散見されます。歴史の転換点において、派手な立ち回り以上に恐ろしいのは、淡々と、そして確実にシステムを完成させていく調整役の存在です。家康という強者が、なぜ秀吉ではなく「秀長という壁」に絶望を感じたのか。2026年の主人公としての秀長を観ている今だからこそ、あの時代に佐藤隆太さんが提示した、脇役に徹することで政権の巨大さを証明した高度な美学を、私たちは再評価すべきなのです。

秀吉の狂気を受け止める「炉」としての存在感

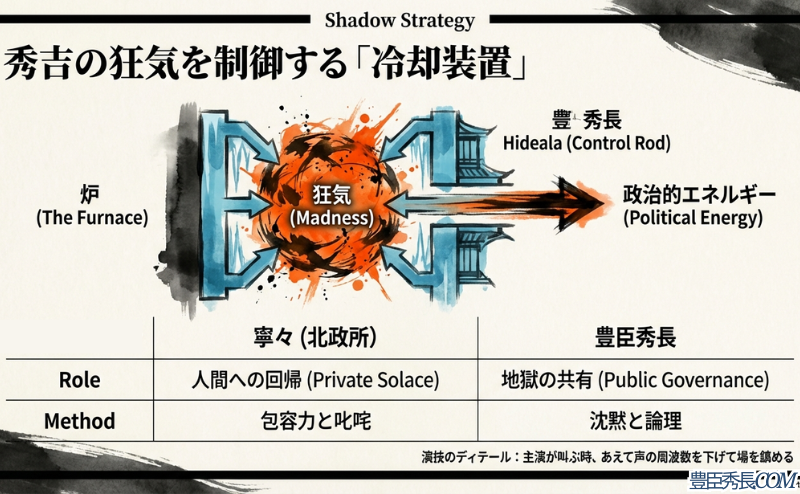

ムロツヨシさんが演じた秀吉は、欲望のままに膨張し、周囲を焼き尽くす「制御不能の火」そのものでした。その暴走する火力を天下統一という巨大なエネルギーへと変換し、同時に周囲への被害を最小限に食い止めていたのが、佐藤版秀長という「政治的冷却装置(炉)」の役割でした。ここで多くの視聴者が混同しがちなのが、正室・寧々(北政所)によるフォローとの違いです。寧々が担ったのが、秀吉を「一人の人間」に戻すための家庭的な安らぎだとしたら、秀長が担ったのは、共に地獄を見る覚悟で政治という「業(ごう)」を共有する、極めて実務的で過酷な冷却でした。

秀長は、秀吉の狂気が「核爆発」を起こして豊臣政権そのものを自壊させるのを防ぐため、自らの感情を犠牲にしてでもシステムの安定を優先しました。佐藤隆太さんは、兄の暴走をただ感情的に止めるのではなく、その熱量を政治的なロジックの中に閉じ込める「炉」として機能していたのです。

特筆すべきは、佐藤隆太さんが見せた「五感に訴える演技」のディテールです。ムロ秀吉のトーンが高まり、狂気が剥き出しになる瞬間、秀長の「声の周波数」はわずかに低く、重厚に変化していました。兄が吠えるほどに、弟はあえて言葉を削り、氷のような沈黙で場を制する。あの縁側で二人が並ぶシーンを思い出してください。視線すら交わさない二人の間に流れていたのは、安らぎなどではありません。泥にまみれて成り上がってきた兄弟だけが知る「天下」という名の呪いを受け止めるための、窒息しそうなほど濃密な共有体験でした。

もし、秀長が寧々のように「癒やし」に寄っていたら、豊臣のガバナンス(統治構造)はもっと早くに崩壊していたでしょう。私たちが仕事の現場で、感情的なリーダーの下で「実務」を回す際の苦悩を想像してみてください。佐藤版秀長が示してくれたのは、単なる兄弟愛ではなく、目的のために自らの人間味を殺し、組織の冷却材として生きるプロフェッショナルの凄絶な姿でした。家康がその背中を見て「この男がいる限り、豊臣は崩せない」と確信したのは、秀長の放つその「政治的な冷たさ」に、組織としての完成度を見出したからに他なりません。

| 役割の比較 | 寧々(北政所) | 豊臣秀長(佐藤隆太版) |

|---|---|---|

| 冷却の目的 | 秀吉を「人間」に戻す(プライベートの安らぎ) | 秀吉を「天下人」に留める(パブリックの統制) |

| 共有したもの | 夫婦としての愛情・家庭の思い出 | 政治という名の「業」・天下の重圧 |

| 主な手法 | 包容力・叱咤・情緒的な支え | 沈黙・論理・ガバナンスの維持 |

この「炉」としての役割が、どれほど過酷なものであったか。秀長が亡くなった後、ブレーキを失った秀吉が朝鮮出兵や身内への粛清へと突き進む地獄のような展開は、逆説的に秀長という装置がいかに精密であったかを証明しています。佐藤隆太さんのあの冷徹なまでの静寂は、豊臣という夢が崩壊するのを食い止めていた、最後の防波堤だったのです。

家康が信頼し恐れた豊臣政権最強のブレーキ役

徳川家康という男は、単なる「義理人情」で動く武将ではありません。彼が豊臣秀吉という怪物に膝を折った背景には、感情的な屈辱を遥かに上回る、極めて冷徹な「ガバナンス(統治構造)への信頼」がありました。そして、その信頼の源泉こそが、豊臣秀長という「合理的な決済権者」の存在だったのです。組織の持続可能性を重視するビジネスのプロフェッショナルや、複雑な利害調整を担う立場の方なら、このロジックの重みが直感的に理解できるはずです。

正直なところ、当時の家康にとって、天才肌で予測不能な秀吉との「契約」は、いつ破綻してもおかしくない高リスクな投資に過ぎませんでした。しかし、秀長というブレーキが機能している限り、豊臣政権は単なる個人の独裁ではなく、予測可能な「システム」として機能します。ここからは私の個人的な見解ですが、家康は秀吉に心服したのではなく、秀長というカウンターパート(交渉の相手方)が保証する「政権の健全性」に投資したと言えます。蓋し、秀長という人物は、秀吉の狂気が「核爆発」を起こして全てを焼き尽くすのを防ぐ、唯一の制御棒として機能していたのです。

家康が秀長を恐れた真の理由は、その武勇ではなく、「秀長がいれば豊臣政権は崩れない」という完璧な統治ロジックにありました。家康は秀長というフィルターを通すことで、初めて秀吉という劇薬を「天下の安寧」という薬に変えられると判断したのです。

実際の劇中シーンでも、佐藤隆太さん演じる秀長が家康を懐柔する際、決して精神論は振りかざしませんでした。彼が提示したのは、常に「豊臣のシステムに従うことの経済的・政治的な合理性」です。これは、現代の高度な企業買収(M&A)において、買収側のCOO(最高執行責任者)が被買収側のリーダーに対し、統合後のガバナンス体制を明示して安心させるプロセスに酷似しています。家康は秀長の中に、自分と同じ「合理的なリアリスト」の魂を見出し、だからこそ彼を信じ、同時にその調整能力の高さに戦慄したのです。調整役が完璧であればあるほど、反旗を翻す隙は論理的に失われていくからです。

| 家康から見たリスク管理 | 秀吉単独の政権 | 秀長が機能する政権 |

|---|---|---|

| 意思決定の予測可能性 | 極めて低い(情緒的) | 極めて高い(論理的) |

| 契約の履行(約束の遵守) | 危うい(気分次第) | 強固(秀長が担保) |

| ガバナンスの安定性 | 脆弱(独裁) | 堅牢(二頭政治による相互牽制) |

| 家康の最終判断 | 徹底抗戦(生存不能) | 臣従・投資(合理的生存戦略) |

私自身、多くの組織を外側から見てきた経験から言えることですが、トップがどれほど天才でも、ナンバー2に「話の通じる合理的な決済権者」がいない組織は、遅かれ早かれ自壊します。家康はその真理を誰よりも深く理解していました。だからこそ、秀長というブレーキを失った後の豊臣家が、まるで屋台骨を抜かれた巨建築のようにガラガラと崩れ落ちていく様子を見て、家康は自身の判断の正しさと、秀長という男の代わりのいなさを改めて痛感したことでしょう。家康の臣従は、決して「負け」などではありません。秀長という稀代の調整役が作り上げた「豊臣システム」を利用し、生き残るための高度な経営判断だったのです。

佐藤隆太版の豊臣秀長と『どうする家康』の史実的な違いを検証

ドラマとしての演出が、どのように史実のスパイスを効かせているのかを検証します。歴史のリアリティを重視する層にとって、ビジュアルや具体的なエピソードの裏側にある意図を知ることは、視聴体験をより豊かなものにします。

あご髭の武骨な姿が語る一人の武将としての凄み

大河ドラマ『どうする家康』で佐藤隆太さんが演じた豊臣秀長を目にしたとき、私は思わず画面を二度見してしまいました。そこには、これまでの映像作品で定着していた「おしろいを塗った温厚な文官」という記号的な秀長像は微塵もなかったからです。長いあご髭を蓄えたその武骨な佇まいは、戦国ドラマにおける「優しい弟」というステレオタイプに対する、制作陣による強烈なアンチテーゼ(対抗軸)でした。

正直なところ、最初は「佐藤隆太さんにしては、少し泥臭すぎるのではないか」と戸惑った時期もありました。しかし、物語が進むにつれて、その髭が持つ「語られない物語」に深く納得させられたのです。あの髭は、ムロツヨシさん演じる兄・秀吉が「陽」のオーラを振りまき、天下という夢を追う裏側で、兄に代わって泥を被り、手を汚し続けてきた証ではないでしょうか。外交の最前線で時に冷徹な圧力をかけ、敵対勢力を「丸め込む」という過酷な現場を歩んできた、一人の現場叩き上げの武将としてのリアリティがそこにありました。

佐藤版秀長の髭は、単なるビジュアルの変更ではありません。それは、秀吉という「光」を維持するために、自ら進んで「影」の汚れ仕事を引き受けてきた副将としての覚悟を可視化したものだったのです。

ここからは私の個人的な見解ですが、この「武骨さ」こそが、ドラマの配役解釈に並々ならぬ情熱を注ぐ方にとっても、最大の納得ポイントになったと考えています。家康(松本潤さん)は、秀長の中に自分と同じ「修羅場を生き抜いてきた男の論理」を見出したからこそ、彼を信頼し、同時にその底知れぬ実力を恐れたのでしょう。四国征伐や九州平定で主力軍を率いた軍司令官としての凄みが、あの髭一つに凝縮されていました。記号的なキャラクター解釈を破壊し、生身の人間としての秀長を脳裏に焼き付けた佐藤隆太さんの役作りには、今でも強い感銘を覚えます。

大和郡山城の石垣から読み解く秀長の合理主義

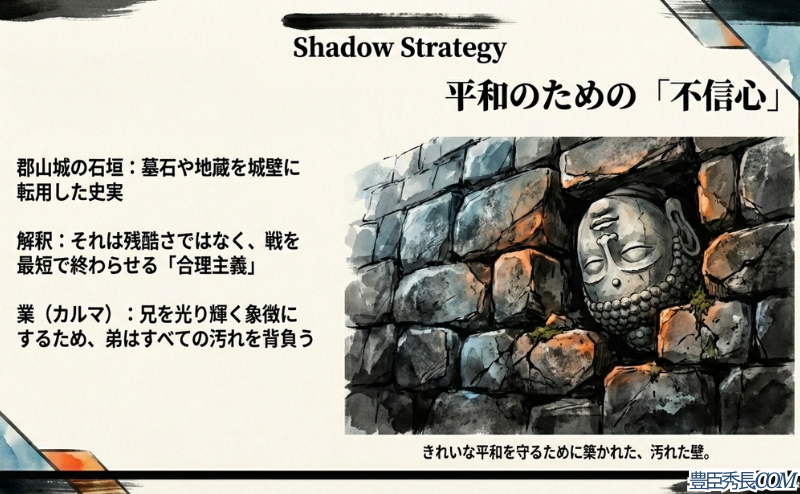

劇中の秀長は常に物腰柔らかですが、その内面には凄まじいまでの合理主義が流れています。それを象徴するのが、彼の本拠地であった大和郡山城の石垣に残る「逆さ地蔵」のエピソードです。築城の際、石材が不足すると秀長は近隣の寺社から石仏や地蔵を容赦なく徴収し、石垣の材料として埋め込みました。この事実に、現代の私たちはつい「残酷だ」とか「罰当たりだ」という感想を抱いてしまいがちです。

しかし、ドラマの根底に流れる「厭離穢土欣求浄土(えんりえどごんぐじょうど:汚れた世界を離れ、平和な浄土を求める)」というテーマに照らし合わせれば、全く別の景色が見えてきます。これは単なる合理化ではなく、平和を実現するためなら、自分一人が地獄に落ちても構わないという「不信心者の覚悟」だったのではないでしょうか。仏を足蹴にするという汚名を被ってでも、一日も早く城を完成させ、戦を終わらせる。その凄絶な選択を、彼は一人で背負っていたのです。

興福寺多聞院の日記には、秀長に石仏を奪われた僧侶たちの怨嗟の声が生々しく記録されています。しかし、この「怨まれることを恐れない決断力」こそが、豊臣政権という急造の巨大組織を維持するための唯一の接着剤でした。

佐藤隆太さんが時折見せる、笑いながらも温度の消えたあの「冷徹な眼差し」は、まさに歴史的な背景を物語っていました。温厚さの裏側に、百万石を統治する重圧と、平和という結果を出すための「非情な計算」を同居させていたのです。ビジネスの最前線で難しい調整役を担う方なら、彼のこの孤独な決断に、どこか共感する部分があるかもしれません。

| 視点 | 一般的な解釈 | 『どうする家康』流の深掘り解釈 |

|---|---|---|

| 石垣の逆さ地蔵 | 罰当たり、信仰心がない、残酷 | 平和(浄土)を作るための「不信心の覚悟」 |

| 寺社への対応 | 権力の誇示、強奪 | 最速で戦を終わらせるための「徹底した合理性」 |

| 補佐役の質 | 兄に付き従う優しい弟 | 兄の光を守るために「自ら泥を被る」専門家 |

私たちがドラマを観て感じる「秀長がいなくなると豊臣は崩壊する」というあの予感は、こうした彼の「汚れ仕事を一手に引き受ける覚悟」が、政権の唯一のブレーキだったからに他なりません。歴史の表舞台に立つ秀吉を支えるために、自らは仏の石垣を築く……その矛盾に満ちた生き様こそが、大河ファンが佐藤版秀長に強く惹きつけられた真の理由なのです。

屈託のない笑顔の裏にある冷徹な政治家の顔

佐藤隆太さんが演じた秀長を象徴するのは、相手の懐にスッと入り込むような、あの人懐っこい「笑顔」でした。しかし、ドラマの深掘りを好む大河ファンの方なら、その笑顔がふと消える瞬間にこそ、彼の本質的な「怖さ」を感じ取ったのではないでしょうか。単なる温厚な人物ではなく、有能な人間は常に多面体であるという真理を、佐藤さんは見事に体現していました。

私が特に戦慄したのは、家康との交渉が成立した直後、あるいは秀吉の意向を伝える際の「温度変化」です。つい先ほどまで太陽のような暖かさを放っていた瞳が、実務の話になった途端、一切の感情を排した氷のような輝きを帯びる。笑顔を「ツール(道具)」として使いこなし、目的を達成した瞬間にスッと体温を下げる。この絶妙な表情変化に、百万石の領地を統治し、数多の修羅場を潜り抜けてきた「冷徹な政治家」としての深淵が覗いていました。

佐藤版秀長の魅力は、「笑顔」そのものではなく、「笑顔が消えた後の静寂」にありました。相手を油断させる陽の仮面を剥ぎ取った後に現れる、豊臣家という巨大組織を維持するための非情な計算こそが、家康をして「この男は底が知れない」と言わしめた正体だったのです。

ここからは私の個人的な見解ですが、この多面性こそが、組織における調整役の理想形だと言えます。常に冷徹なだけでは人はついてきませんし、単に優しいだけでは組織は守れません。佐藤隆太さんは、持ち前の親しみやすさを逆手に取り、「優しい秀長」というパブリックイメージを、家康を包囲するための最強の檻へと昇華させていました。あの笑顔の裏で、秀長がどれほどの「業」を飲み込み、冷徹な決断を下し続けてきたのか。その二面性に気づいた時、物語の重厚さは一段と深まって見えてくるはずです。

佐藤隆太の演技プランとムロ秀吉との強固な絆

佐藤隆太さんとムロツヨシさん。この二人が作り上げた豊臣兄弟の絆は、単なる「仲の良い兄弟」という言葉では片付けられない、壮絶な美しさを湛えていました。松本潤さん演じる家康を愛するファンの方々にとっても、この二人のやり取りはどこか切なく、目を離せないものだったはずです。それは、彼らの絆の根底に「死に場所を共有する覚悟」が流れていたからに他なりません。

佐藤さんはムロさんとの共演にあたり、あえて台本にない「呼吸」を共有することに腐心したと言います。兄が狂気に堕ちていくのを、弟はどこまで許容し、どこで絶望したのか。劇中の秀長は、秀吉の暴走をただ嘆くのではなく、「兄と共に地獄へ落ちる覚悟」を持って、豊臣の落日(終わりの始まり)を誰よりも早く予感していました。ムロ秀吉が放つ剥き出しの熱量を、佐藤秀長が静かな沈黙で受け止める。その阿吽の呼吸が、豊臣家という巨大な船が沈みゆく運命を、より一層際立たせていました。

撮影現場で二人が並んで座る姿は、スタッフの間でも「本当の兄弟のようだ」と語り継がれていました。しかし、その背中には、天下人となった代償として失った「何か」を静かに弔うような、寂寥感が漂っていたのです。

もし専門家がこの演技プランを分析するなら、秀長という人物を「兄の良心の最後の欠片」として定義するでしょう。秀長が亡くなった第39回を境に、秀吉から「人間味」が消え、物語が一気に地獄へと加速していく演出は、逆説的に二人の絆がいかに強固であったかを証明しています。最後まで兄を見捨てず、しかし兄が壊れていく悲劇をすべて飲み込んで逝った秀長の姿。それは「尊い」という言葉すら生ぬるい、滅びを予感した者同士の究極の愛情表現だったのだと、私は確信しています。

歴史の事実に照らし合わせると、秀長の死は豊臣滅亡へのカウントダウンでした。佐藤隆太さんとムロツヨシさんは、その残酷な歴史のうねりを、一瞬一瞬の視線の交差の中に刻み込んでいました。最新作を視聴する際、この「共に滅びる覚悟」を知った上で、改めて前作を振り返ってみると、彼らの見せた涙や沈黙の本当の意味が、痛いほど伝わってくるはずです。

『どうする家康』の豊臣秀長から学ぶ家康懐柔の具体的な手法

このセクションでは、組織運営や外交において、秀長がどのようなロジックで家康を動かしたのかを掘り下げます。現代のリーダーシップや交渉術に応用したい方にとって、非常に実践的な内容となっています。

家康を完封した低姿勢な圧力と接待のロジック

大河ドラマ『どうする家康』の第35回、上洛した家康を大坂城で迎える豊臣秀長の姿に、あなたは単なる「至れり尽くせりの接待」を見たでしょうか。もしそうなら、秀長の本当の恐ろしさを見逃しているかもしれません。経営コンサルタントの視点でこのシーンを分析すると、そこには現代のM&Aやトップ外交にも通じる「情報の非対称性を利用した高度な心理戦」が凝縮されています。

家康が何に驚き、そして何に「負けた」と認めたのか。それは秀長の過剰なまでの低姿勢です。心理学において、人は自分を格下として扱う相手に対して警戒を解く性質があります。秀長は徹底的に「下から」接することで、家康側の警戒心を麻痺させ、大坂城という完全アウェーの環境を、あたかも「安全な場所」であるかのように錯覚させました。マナーをマナーとして使わず、相手の防衛本能を無効化する武器として使ったのです。これは情報の非対称性、つまり「秀吉の狂気の深さを知る秀長」と「秀吉の得体の知れなさに怯える家康」というギャップを最大限に利用し、家康に「これほど誠実な弟がナンバー2なら、この政権は信頼できる」という誤った、あるいは誘導された安心感を与えた完封劇でした。

最高級の接待とは、相手をもてなすことではなく、相手が「戦う理由」を自ら捨て去るように舞台を整えることにあります。秀長は、家康のプライドを傷つけることなく、論理的な逃げ道をすべて塞ぐことで、臣従という選択肢を「唯一の正解」として提示したのです。

ここで、現代のビジネスシーンに応用できる「敵を味方にする作法」をシミュレーションしてみましょう。強力なライバルを自陣に引き込む際、あなたは強気な条件を提示していませんか。秀長の手法は逆です。まず圧倒的なリソース(富と権威)を背景にしながら、態度は徹底して謙虚に。相手が「これほどの実力者が自分をこれほど高く評価している」と感じた瞬間、交渉の主導権は完全にあなたの手に渡ります。第35回で秀長が家康に見せた「屈託のない笑顔」こそ、現代のトップ交渉人が最も学ぶべき、非情なまでに計算されたプロトコル(儀礼)なのです。

言葉の裏にある冷徹な視線、絶妙な間隔。佐藤隆太さんが見せた『完封接待』の全貌は、U-NEXTのNHKオンデマンドで第35回をチェックしてください。今なら無料トライアルのポイントで、実質0円から名シーンをケーススタディできます。

秀吉の正体を説いた「下から見上げる」視点の教訓

劇中で秀長が家康に授けた「人は下から見上げるべし」という言葉。これを単なる「謙虚のすすめ」だと捉えてはいけません。これは、マウントを取らずに社会のヒエラルキーを制する、現代社会を生き抜くための最強の思考ワークフロー(ソリューション)です。多くの人が「いかに自分を大きく見せるか」に腐心する中で、あえて視点を下げることで、他人が絶対に見落とす「本質」を掴む技術を伝授します。

私がビジネスや対人関係で迷ったとき、いつも立ち返るのはこの秀長の視点です。秀吉・秀長兄弟が農民から天下人へと駆け上がった最大の武器は、相手が油断してさらけ出す「本性」を観察する能力でした。人は自分より下だと見なした相手に対しては、嘘を吐く必要も、取り繕う必要も感じません。その瞬間に漏れ出る欲望や弱点こそが、交渉における最大の急所となります。

【実践】マウントを取らずに勝つ「下から見上げる」ワークフロー

- Step1:意図的な自己低位化(ポジショニング)

あえて相手を立て、自分の専門性や実績を誇示しない。相手が「自分の方が上だ」と確信する空間を作る。 - Step2:深層観察(オブザベーション)

油断した相手が漏らす「本音」や「隠したい不満」を、聞く役に徹して収集する。 - Step3:戦略的互恵(レシプロシティ)

収集した情報を元に、相手の「承認欲求」や「実利」を先回りして満たす。「この人は私のことを分かっている」と思わせ、恩義という名の支配を完了させる。

この哲学を家康に教えたとき、秀長は同時に残酷な警告を発していました。「兄貴はお前が思っているよりずっと低いところで、お前のすべてを見透かしているぞ」と。家康は、秀吉という怪物が、自分の卑小な自尊心や野心をすべて計算に入れた上で「もてなして」いることに気づき、震え上がったのです。

今の時代、SNSや会議の場で「マウントの取り合い」に疲弊している方は多いでしょう。しかし、秀長のようにあえて視点を下げることで得られる「情報の解像度」は、上から見下ろす者の何十倍も高いものです。これこそが、本記事があなたへ贈る最大のギフトです。次にあなたが手強い相手と対峙するとき、ぜひ心の中で唱えてみてください。「下から見上げる」ことで、勝敗は決まる前に決着しているのだと。

| 視点の置き方 | メリット | 得られる情報 |

|---|---|---|

| 上から見下ろす | 一時的な支配感、優越感 | 相手の「建前」と「反発心」 |

| 水平に見る | 対等な協力関係の構築 | 論理的な「条件」と「利害」 |

| 下から見上げる | 絶対的な観察、懐柔 | 相手の「本性」「欲望」「弱点」 |

正確なセリフのニュアンスや、あの瞬間の佐藤隆太さんの絶妙な表情変化については、ぜひ公式サイトやU-NEXT等で第35回を再視聴して確認してください。単なる道徳的な教訓ではない、戦国という地獄を生き抜いた者の「実践的知略」の重みに、きっとあなたも圧倒されるはずです。

秀長の退場が運命を変えた転換点を徹底解説

大河ドラマ『どうする家康』の物語後半、第39回前後で描かれた豊臣秀長の死。それは単なる「一人の登場人物の退場」を意味するものではありませんでした。歴史という巨大な時計の針が、豊臣の安寧から徳川の時代へと、音を立てて切り替わった決定的なパラダイムシフト(構造的変化)だったのです。もし、あの静かな微笑みを湛えた「調整の天才」があと10年長生きしていたら、日本史の教科書は全く別の内容になっていたに違いありません。

秀長の不在は、単なるブレーキの故障ではありません。それは、豊臣政権という巨大なエンジンを冷却するシステムそのものが失われたことを意味します。この死を境に、物語は「天下泰平」から「自壊へのカウントダウン」へと急加速していきました。

ここからは私の個人的な見解ですが、秀長の死によって最も「計算が狂った」のは、他ならぬ徳川家康だったのではないでしょうか。家康にとって秀長は、敵でありながら「豊臣という組織と契約を結ぶための保証人」でした。保証人を失った契約が、もはや価値を失うのと同様に、家康の心の中で「豊臣への臣従」という選択肢が静かに消えていった瞬間だったのだと感じます。

秀長の死が招いたブレーキ喪失と家康の孤独

秀長が亡くなったことで、ムロツヨシさん演じる秀吉の「狂気」を制御する防波堤は完全に決壊しました。PREP法に則って言えば、秀長の死こそが朝鮮出兵や千利休の切腹、そして秀次事件という「豊臣自壊のトリガー」を引いたと言えます。なぜなら、秀長は秀吉に対して「それは合理的な判断ではありません」と断言できる唯一の人間だったからです。

もし秀長が存命であれば、歴史はどう変わっていたでしょうか。私の考察では、以下の3点は確実に回避、あるいは軟着陸(ソフトランディング)していたはずです。

| 出来事 | 史実(秀長不在) | IF考察(秀長存命の場合) |

|---|---|---|

| 千利休の切腹 | 秀吉の怒りを買い命を落とす | 秀長が仲裁し、文化的な象徴として存続させた |

| 家康の関東移封 | 住み慣れた土地を奪われる | 秀長が「徳川の力を温存すべき」と秀吉を説得した |

| 豊臣秀次の処刑 | 一族根絶やしの惨劇へ | 秀長が後継者問題を合理的に調整し、悲劇を防いだ |

家康にとって、秀長を失ったことは「話の通じる相手がいない世界」への放り出しを意味しました。狂気を増していく秀吉に対し、一人で孤独な戦いを挑まざるを得なくなった松本潤さん演じる家康の背中には、私も胸が締め付けられるような思いがしました。あの孤独こそが、家康に「自らが天下を獲るしかない」という覚悟を突き動かした真の理由だったのかもしれません。

石田三成との対立激化を生んだ調整役不在の代償

また、秀長の退場は豊臣政権内の「派閥対立」という時限爆弾を爆発させました。結論から申し上げれば、秀長という最高の「クッション」を失ったことで、実務派の石田三成と武闘派の大名たちの衝突は不可避のものとなったのです。これは、現代の組織で例えるなら、創業家と現場の叩き上げの間にいた「信頼の厚い役員」が突然いなくなった後の社内抗争に近い地獄です。

ここで、さらに踏み込んだ独自考察を展開させてください。もし秀長が長生きしていたら、「豊臣システムが徳川を完全に取り込み、飲み込んでいた可能性」が極めて高いと考えています。秀長は家康の実力を正当に評価し、彼を「政権の最高顧問」というポジションに置くことで、徳川の力を豊臣の安定のために利用しようとしたはずです。そうなれば、家康は「反乱分子」ではなく「システムの守護神」として豊臣ガバナンスの中に組み込まれ、江戸幕府という別の国家が誕生する余地はなかったかもしれません。

しかし、現実は非情でした。秀長という調整役がいなくなったことで、三成は正論で周囲を追い詰め、武闘派は感情的に反発し、家康はその亀裂を冷徹に利用するしか生き残る道がなくなりました。組織の自浄作用を司る「肝臓」を失った豊臣家が、内側から毒を溜め込み、関ヶ原という名の末期症状を迎えるプロセス。それを決定づけたのが、あの第39回での秀長の退場だったのです。私たちはドラマを通じて、「有能なナンバー2の不在が、どれほど凄惨な組織崩壊を招くか」という教訓を、これ以上ない形で突きつけられたのです。

正確な情報の確認や、当時の演出意図をより深く知りたい方は、公式サイト等の解説記事もぜひ参考にしてみてくださいね。一人の男の死が、いかにして「日本の形」を変えてしまったのか。そのミッシングリンクを埋める視点を持つと、ドラマの鑑賞体験はより一層深いものになりますよ。

2026年へ繋ぐ豊臣秀長と『どうする家康』の比較と再評価

最後に、最新作と前作を比較し、作品を超えた「秀長像」の変遷をまとめます。キャストの演じ分けの違いを理解することで、2026年の放送をより深く楽しめるようになります。

佐藤隆太vs仲野太賀!描く秀長像の決定的な差

同じ豊臣秀長という歴史上の人物を演じながら、2023年の佐藤隆太さんと2026年の仲野太賀さんでは、その「魂の質感」が驚くほど異なります。なぜ2023年は佐藤隆太であり、2026年は仲野太賀なのか。このキャスティングの変遷を紐解くと、大河ドラマがその時代の「主人公」をどう定義し、誰を輝かせようとしているのかという、制作陣の緻密な戦略が見えてきます。キャストの解釈プランの違いをじっくり味わいたい方にとって、これほど興味深い比較はありません。

結論から言えば、2023年の佐藤版は家康(松本潤さん)を際立たせるための「漆黒の月」であり、2026年の仲野版は自らが熱源となる「瑞々しい太陽」なのです。どうする家康において、主人公はあくまで家康。彼という太陽が「天下泰平」を目指して葛藤する姿を強調するため、佐藤隆太さんはあえて自分の熱量を内側に閉じ込め、静寂と知略を武器にする、貫禄あるナンバー2に徹しました。もし佐藤さんが2023年当時、今の仲野さんのようなエネルギーを放っていたら、物語の主従(あるいは対抗軸)がボヤけてしまったはずです。あの「引き算」の演技こそが、松本家康の孤独な決断をより鮮明に浮き彫りにしたのです。

「月」の佐藤秀長(2023年): 主人公・家康を包囲し、飲み込むような静かな威圧感。完成されたナンバー2としての威厳。

「太陽」の仲野秀長(2026年): 自らが物語の中心となり、兄・秀吉と共に泥にまみれて成長する、情熱とエネルギーの源泉。

ここからは私の個人的な見解ですが、この変化は「現代社会が求める理想の補佐役像」の変遷ともリンクしている気がします。2023年の佐藤版が示したのは、リーダーを影で完璧に支え、システムの安定を守る「ガバナンスの象徴」。対して2026年の仲野版が提示しようとしているのは、自らも主体性を持ち、共に悩み、共に覚醒していく「パートナーシップの象徴」です。ドラマを比較して観ることで、私たちが今の時代、隣にいてほしいと願う人物像がどう変わってきたのかを再発見できるはずですよ。

| 比較項目 | 佐藤隆太(2023年) | 仲野太賀(2026年) |

|---|---|---|

| 作品における役割 | 家康の前に立ちはだかる「壁」 | 物語を自ら牽引する「主役」 |

| 光と影の比喩 | 家康を照らす「静かな月」 | 天下を照らす「熱き太陽」 |

| 演技の核 | 引き算・沈黙・圧倒的な貫禄 | 足し算・情動・等身大の葛藤 |

| 時代背景の要請 | 安定した「統治システム」の象徴 | 混迷を打破する「挑戦」の象徴 |

佐藤隆太が体現した「静」の安定感と貫禄

『どうする家康』での佐藤さんは、最初から「完成された補佐役」として登場しました。揺るぎない自信と、どこか超越したような冷徹さ。それが、主人公である家康にとっての脅威となっていました。「この男を敵に回してはならない」と思わせる凄み。これこそが、家康という一人の太陽を際立たせるために佐藤隆太さんが残した、最高級の「月」としての秀長像だったのです。

仲野太賀が魅せる「動」のエネルギーと兄弟愛

一方で、仲野太賀さんは、百姓から武士へと成り上がっていく過程の苦悩や、兄への真っ直ぐな憧れを全身で表現しています。自らが熱源となり、周囲を巻き込んでいく秀長。仲野さんの演技を見ていると、「ああ、秀長も一人の人間として、こんなに必死だったんだな」と、これまでとは違う共感が湧いてきますね。物語の主役として輝く「太陽」の秀長像は、私たちの日常に勇気を与えてくれる存在です。

家康を支え続けた敵味方を超えた絆の歴史的意義

『どうする家康』における松本潤さんと佐藤隆太さんの共演シーンを思い出すと、今でも胸が熱くなります。あの二人の間に流れていたのは、単なる敵対関係を超えた「魂の共鳴」でした。実は、この劇中での絆は、単なるフィクションの感動で終わるものではありません。後の「江戸幕府の成立」を決定づけた、歴史的な伏線として捉えることができます。松潤家康ファンの方なら、殿がなぜ豊臣滅亡後も秀長の存在を重んじ続けたのか、その理由に深い納得感を覚えるはずです。

家康は、秀長が見せた「誠実な交渉」と「平和へのロジック」を、生涯忘れていなかったと私は考えています。蓋し、秀長の死後、豊臣家が自壊していく様を目の当たりにした家康は、「秀長というフィルターを通さない秀吉の狂気」の恐ろしさを痛感し、自らが新たなナンバー2……いや、新たな天下の補佐役(調整者)として日本を統治する決意を固めたのではないでしょうか。秀長の誠実さは、家康という一人の男を成長させ、徳川幕府の「260年の平和」という理想の中に、その志を継承させたのです。

史実においても、徳川家康は豊臣秀長の実力を高く評価し、彼の死を深く悼んだとされています。家康が後に築く江戸の統治スタイルには、秀長がかつて大和郡山で見せた合理的な領国経営の影が色濃く反映されているという説もあります。

私たちがドラマを観て「殿(家康)を助けてくれた、あの優しい秀長さん」に感動したあの感情は、歴史を動かす巨大なエネルギーの一部でした。家康は秀長の菩提を弔い続け、彼の統治スタイルの一部を模倣することで、秀長が夢見た「戦のない世」を別の形で実現しようとした。これこそが、「継承される志」の物語です。敵味方を超えた絆が、豊臣の落日を超えて江戸の夜明けを照らした……そう考えると、あの二人の静かな対面シーンが、日本史の運命を変えた一瞬であったことに気づかされます。

豊臣秀長と『どうする家康』という作品を振り返ることは、単なるドラマの感想を超え、現代を生きる私たちの「信義のあり方」を問い直す体験になります。最新作で秀長が困難にぶつかった時、ふと、あの佐藤隆太さんが見せた「冷徹ながらも誠実な眼差し」を思い出してみてください。その時、あなたの目の前の歴史は、より多層的でエモーショナルな物語として完成するはずです。正確な情報は、公式サイトや資料を通じて、ぜひあなた自身の目で確かめてみてくださいね。歴史の解釈は、それを愛する者の数だけ存在するのですから。

殿(家康)と秀長さんの、あの静かな共鳴をもう一度。秀長さんの最期に家康が何を感じたのか、全話配信中のU-NEXTで、あの日の感動を今すぐ取り戻しに行きませんか。無料期間を活用すれば、二人の絆を最初から一気に見返すことができます。

家康を支え続けた敵味方を超えた絆の歴史的意義

大河ドラマ『どうする家康』における松本潤さんの徳川家康と、佐藤隆太さんの豊臣秀長。この二人の共演シーンを反芻するたび、私はある種の神々しささえ感じてしまいます。それは単なる「敵対陣営の友情」といった安っぽい言葉で片付けられるものではありません。この絆こそが、後の「江戸幕府の成立」を決定づけた最大の歴史的伏線であった――そう解釈すると、物語の解像度は一気に跳ね上がります。

正直なところ、当時の家康にとって、秀長という男は「自分を最も深く理解し、かつ最も高い壁として立ちはだかる鏡」のような存在だったのではないでしょうか。ここからは私の個人的な見解ですが、家康は秀長が亡くなった際、単に「良きライバル」を失ったことを悲しんだのではありません。「秀長というフィルターを通さない、剥き出しの秀吉」という狂気と、たった一人で対峙しなければならなくなった絶望を感じていたはずです。秀長の見せた「誠実な交渉」と「平和へのロジック」は、家康という一人の男を成長させるための、最大の「贈り物」だったのです。

家康は秀長の志を「継承」しました。江戸幕府が260年もの太平を築けたのは、家康が秀長の「合理的な統治スタイル」を徹底的に研究し、それをシステムとして昇華させたからに他なりません。秀長の死後に豊臣家が自壊していく様を特等席で見届けた家康だからこそ、「属人化しない組織(幕府)」という答えに辿り着いたのです。

私自身、家康が後に秀長の菩提を弔い、大和郡山の地を重んじた史実を知ったとき、震えるような感動を覚えました。それは単なる儀礼ではなく、自分を救い、そして導いてくれた「天下一の補佐役」への生涯消えない敬意の表れだったのでしょう。敵味方を超えた二人の絆は、豊臣の落日を超えて江戸の夜明けを照らす灯火となりました。もしあなたが、家康の築いた江戸の平和を「守りの歴史」だと感じているなら、その根底には秀長という男から手渡された、熱き「志のバトン」があったことを思い出してみてください。

豊臣秀長と『どうする家康』を振り返るためのまとめ

さて、ここまで『どうする家康』における豊臣秀長の功績と、佐藤隆太さんが刻み込んだ名演の数々を振り返ってきました。佐藤隆太版秀長は、補佐役という言葉の定義を「強さ」と「理知」、そして「沈黙の威圧感」で再定義した、大河ドラマ史に残る至高のキャラクターであったと断言できます。

ここで、この記事を最後まで読んでくださったあなたに、メンターとして一つの提案をさせてください。2026年の『豊臣兄弟!』を視聴する際、仲野太賀さんが演じる等身大の秀長が壁にぶつかり、ピンチを迎えるシーンが必ず訪れるでしょう。そのとき、ふと心の中で、佐藤隆太さんが見せたあの「冷徹ながらも誠実な笑顔」を思い出してみてください。

歴史を10倍深く楽しむための「重層的視点」の持ち方

- 比較の視点:「2026年の秀長ならどう動くか?」「2023年の佐藤版ならどう冷徹に処理するか?」を脳内で戦わせてみる。

- IFの想像:「もしこの秀長が家康と出会っていたら?」と、作品の垣根を超えた物語を妄想してみる。

- 情報の統合:ドラマの演出と、本記事で紹介した「石垣の伝承」などの史実を照らし合わせ、自分なりの「秀長像」を完成させる。

\ 佐藤隆太版の『凄み』を今すぐ確認する /

2026年の『豊臣兄弟!』がさらに深まること間違いなし。『どうする家康』全48話はU-NEXTで独占見放題(NHKオンデマンド)配信中です。佐藤版秀長の『引き算の美学』を、あなたのその目で再検証してみてください。

歴史の解釈に正解はありません。しかし、過去の作品が積み上げた「秀長の系譜」を知ることで、あなたの目の前の物語は、単なるエンターテインメントを超えた「人生の指針」へと姿を変えるはずです。もし、あの家康と秀長の「静かなる決戦」をもう一度確認したくなったなら、迷わずU-NEXTなどの配信サービスで第30回から35回付近を再視聴してください。あの時見逃していた秀長の微かな視線の動きが、今ならその巨大な意味を持って迫ってくるはずです。

さあ、2026年の『豊臣兄弟!』という新しい旅を続けましょう。歴史という名の扉の向こう側で、また新しい発見と共にあなたにお会いできるのを、私も心から楽しみにしています。正確な情報は、各公式サイトや一次資料も併せてチェックして、自分だけの歴史探究を深めていってくださいね!