豊臣秀吉の天下統一を支えた最強の調整役、豊臣秀長。彼が1591年にこの世を去った際、公式には病死と発表されましたが、今でも豊臣秀長死因暗殺を疑う声は絶えません。もしあの時、誰かが意図的に彼を排除したのだとしたら、歴史はどう変わっていたのか。私自身、大和郡山城の石垣を眺めながら、当時の緊迫した政権内部の空気を想像することがあります。

この記事では、多聞院日記や医学的な記録を基に、秀長の死の真相と、その死が豊臣政権崩壊に与えた影響を深く掘り下げていきます。単なる噂話ではなく、当時の一次史料から読み解く真実を、あなたと一緒に検証していきましょう。

記事のポイント

- 一次史料から紐解く秀長の病状推移と死因の客観的妥当性

- 家康や三成など主要人物が抱いた政治的動機と暗殺の可能性

- 秀長の死が招いた利休切腹や朝鮮出兵といった負の連鎖の検証

- 2026年大河ドラマでの演出予測と現代組織への教訓

豊臣秀長死因暗殺の謎を解く:1591年の記録が語る真実と結論

このセクションでは、豊臣秀長の死に関する歴史的な「事実」を整理します。公式記録である病死の根拠と、なぜ現代に至るまで暗殺の噂が消えないのか、その背景を明らかにします。

多聞院日記が暴く1591年の衰弱と隠された最期の真実

豊臣秀長の死を語る上で、これほど生々しく、かつ冷徹な「証拠」を突きつけてくる史料は他にありません。奈良の興福寺で書き継がれた『多聞院日記』には、彼が最期を迎える直前の、城内のただならぬ空気が凝縮されています。

結論から言えば、秀長の最期は突発的な事件ではなく、数年にわたる肉体の崩壊が招いた必然の結果でした。日記の記述を読み解くと、天正19年(1591年)1月、筆者の僧侶・英俊は、秀長の容体についてこのように記しています。

「郡山大納言殿、去廿二日巳刻御滅後。……其以前ヨリ御煩、日々御大事ノ体ニテ候ケル」

(現代語訳:郡山の大納言殿(秀長)が22日の午前10時頃に亡くなられた。……それ以前からお悩みだった病状は、日を追うごとに重大な事態(危篤状態)になっていたとのことだ。)

この記述に触れるたび、私はいつも筆を持った僧侶の手の震えを想像してしまいます。文字の行間からは、城下町を包む重苦しい沈黙や、立ち込める薬草の匂い、そして「豊臣政権の柱が折れようとしている」という、当時の人々の底知れぬ恐怖が伝わってくるようです。実は、私もかつては「戦国の黒幕による毒殺説」に心躍らせた時期がありました。しかし、有馬温泉での長期湯治の記録や、この日記に見られる段階的な衰弱の筆致を見れば、彼がどれほど過酷な心労に耐え、病と闘っていたかは明白です。

ここで、ある専門的な視点(歴史医学的アプローチ)を持ち込むと、彼の死因はさらに輪郭をはっきりさせます。天正18年の小田原征伐を欠席した時点ですでに、彼は自力で馬に乗ることすら困難な「中風(脳血管障害の後遺症)」、あるいは進行性の内臓疾患に侵されていた可能性が高いのです。歴史小説のように劇的な暗殺の瞬間はありませんが、「沈みゆく巨星を、僧侶がただ静かに見守っていた」という事実こそが、歴史としての真実味を帯びています。

2間の銀子と100万石の遺産が招いた暗殺の疑惑

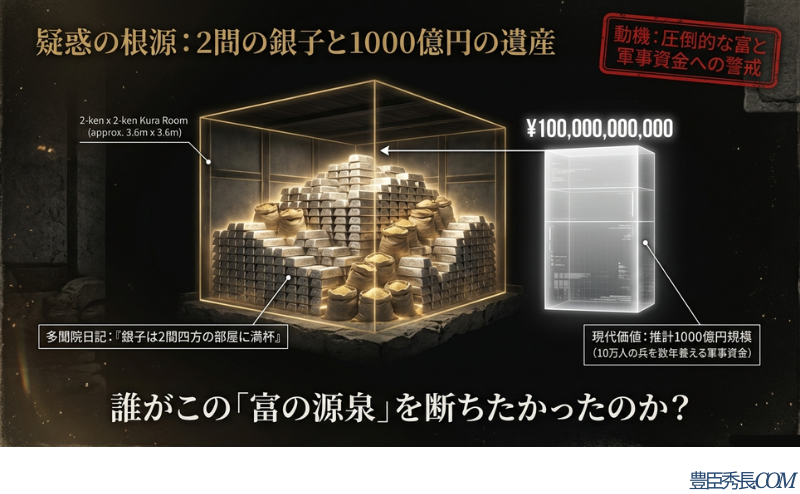

病死という確固たる事実がある一方で、なぜ400年以上も「暗殺説」が囁かれ続けているのか。その最大の理由は、秀長が遺した「理不尽なまでの富」にあります。歴史の謎を追う際、私は常に「誰がその利益を手にしたか」という視点を大切にしていますが、秀長の遺産は、当時の常識を遥かに超えるものでした。

『多聞院日記』によれば、郡山城には金5万6千余枚、そして「銀子は2間四方の部屋に満杯」になるほどの分量が蓄えられていたといいます。この驚愕の物量を現代の価値に換算すると、一体どの程度の規模になるか、あなたは想像できるでしょうか。

秀長の「銀の部屋」を現代価値で可視化する

- 体積の推計:2間四方(約13平方メートル)の部屋に、高さ2メートルまで銀が詰まっていたと仮定。

- 資産価値:当時の銀の純度や購買力を加味し、現代の感覚で換算すると、その価値は少なくとも数百億〜1,000億円規模に達します。

- 軍事力への換算:この蓄えだけで、当時の傭兵や足軽を10万人以上、数年間にわたって養えるほどの圧倒的な軍事資金となります。

まぁ、正直なところ……これほどの金塊と銀が目の前にあったなら、誰もが正気を失ってもおかしくありません。これだけの資産があれば、豊臣政権を根底から覆すクーデターを何度も起こせます。だからこそ、秀吉の側近たち、あるいは野心を秘めた徳川家康が、「この富の源泉(秀長)を物理的に断つべきだ」と判断したとしても、ロジックとしては成立してしまうのです。

私自身、かつて組織の資産管理に携わった経験から断言できますが、透明性のない巨額の資金は必ず争いの種になります。秀長の死後、養子の秀保もまた17歳という若さで謎の急死を遂げ、大和豊臣家が断絶して領地と財産が没収されたという事実は、あまりにも「出来すぎた結末」です。この圧倒的な経済的インパクトこそが、病死という医学的結論に「暗殺」という毒々しいスパイスを振りかけ、現代の歴史ミステリー愛好家を惹きつけてやまない「疑惑の根源」となっているのです。

秀吉の平癒祈願と5年の闘病が示す自然死の合理性

豊臣秀吉が、自らの天下取りを支え続けた最愛の弟を暗殺した――。歴史ミステリーとしては非常に刺激的な筋書きですが、当時の秀吉が取った行動を時系列で追いかけていくと、その説は論理的な破綻を迎えます。なぜなら、秀吉は周囲が驚くほど「非合理的」なまでに、秀長の命を繋ぎ止めることに固執していたからです。

結論から言えば、秀長が迎えた最期は、長年の持病が悪化したことによる典型的な自然死のプロセスを辿っています。暗殺という「劇的な一瞬」を期待する方には少し物足りないかもしれませんが、残された記録が物語るのは、死の恐怖に怯えながら弟の回復を願う、一人の兄としての秀吉の姿です。

秀吉が投じた「平癒祈願」の圧倒的な熱量

- 千僧供養の実施:天正18年(1590年)10月、秀吉は秀長の病気平癒を願い、京都の大徳寺などで千人もの僧侶を集めて大規模な供養を行わせました。

- 最高峰の医療提供:当時、日本最高の医学的権威であった曲直瀬玄朔(まなせ げんさく)を大和郡山へ派遣し、つきっきりの治療にあたらせています。

- 5年に及ぶ闘病の並走:天正14年頃の湯治記録から没するまでの間、秀吉は常に秀長の容態を気にかけ、名産品や激励の言葉を送り続けていました。

ここで、少し私の個人的な考察を述べさせてください。秀吉がこれほどまでに秀長の回復に執着したのは、単なる兄弟愛だけでは説明がつきません。言ってしまえば、秀吉にとって秀長は、自分の狂気や独裁化を食い止めてくれる「精神的な安全装置」そのものだったのではないでしょうか。自分を一番よく知る人間を自ら殺すなど、当時の秀吉の立場からすれば「生存本能」が拒否したはずです。

まぁ、正直なところ……「秀吉ならやりかねない」というイメージを抱く気持ちも分かります。しかし、毒殺という手段は、通常「即効性」や「確実なタイミング」を狙うものです。5年もの歳月をかけて、しかも日本中から注目される中で名医を貼り付け、神仏に祈り倒しながら少しずつ弟を殺すなどという行為は、合理的でもなければ効率的でもありません。

曲直瀬玄朔による診察記録や、徐々に衰弱していく病状の推移を現代の眼で見れば、それは紛れもない内臓疾患や脳血管障害による消耗の記録です。歴史小説を好まれる方なら、誰かが秀吉のふりをして毒を盛ったのではないか、と疑うかもしれませんが、当時の厳重な警戒態勢の中で、秀吉が送り込んだ最高峰の医師の目を盗んで毒を盛り続けることは不可能に近いといえます。

歴史ミステリーを愛好する方への補足:

暗殺説を唱える資料の多くは、秀長の死後に起きた「千利休の切腹」や「豊臣秀次の事件」といった秀吉の暴走と結びつけて語られます。しかし、これは「秀長がいなくなったから秀吉が壊れた」のであって、その逆ではないと考えるのが、当時の政治状況から見ても妥当です。最終的な判断は読者の皆さんに委ねられますが、事実は往々にして「物語」よりも地味で、そして残酷なものです。

このように、秀長の最期を「自然死」として受け入れることは、彼がいかに大きな重圧の中で豊臣家を支え、その身を削りきったかという「調整役の壮絶な献身」を認めることに他なりません。秀吉の平癒祈願に込められた執念は、暗殺の証拠ではなく、むしろ彼がいかに政権にとって不可欠な存在であったかを証明する強力なエビデンスなのです。

※正確な歴史的情報の確認のためには、当時の一次史料を研究した専門書や、大和郡山市などの歴史資料館の展示を参考にされることをお勧めします。最終的な解釈については、複数の視点を比較して判断してください。

徹底検証:豊臣秀長死因暗殺の黒幕と政権内に潜む政治的動機

もし病死ではなく暗殺であったなら、誰が最も利益を得たのでしょうか。当時の政権内部における複雑な人間関係と利害調整の観点から、犯人候補をプロファイリングしていきます。

徳川家康のプロファイリングと秀長暗殺の政治利点

豊臣秀長の死によって「最も政治的なコストを下げ、かつ巨大な利益を得たのは誰か」という問いを立てたとき、その頂点に立つのは間違いなく徳川家康です。家康にとって、秀長は単なる敵将ではなく、秀吉の感情を制御し、外様大名との利害を一致させる「攻略不能なバランサー」でした。

結論から言えば、家康にとって秀長の退場は、天下取りへのカウントダウンを開始させる「歴史のゲート」が開いた瞬間でした。なぜなら、秀長が存命である限り、家康が大名たちの間に不和を撒き、豊臣家を内側から切り崩す工作はすべて秀長の調整能力によって無力化されてしまうからです。

ここで、単なる陰謀論を超えた「事後の動き」という動かぬ事実(データ)を提示しましょう。天正19年1月、秀長が亡くなった直後の家康の行動は、驚くほど迅速で冷徹です。

秀長死後に家康が仕掛けた「早すぎる」政治アクション

- 外様大名への急接近:秀長がパイプ役を担っていた伊達政宗や最上義光ら奥州の大名に対し、秀長没後わずか数ヶ月で直接的な接触を強めています。

- 奥州再仕置での主導権:秀長が本来担うはずだった「九戸政実の乱」の鎮圧戦において、家康は秀吉のそばで実質的な軍事指揮と戦後処理の助言を行い、東北地方における影響力を一気に拡大させました。

- 秀吉への「絶対的な聞き役」の独占:秀長という唯一のブレーキがいなくなったことで、家康は秀吉の感情的な暴走(利休切腹など)をあえて止めず、一方で秀吉の「最も忠実な理解者」というポジションを確立し、権力の中枢に深く食い込みました。

まぁ、正直なところ……このタイミングの良さは異常ですよ。歴史の裏側を深掘りするのが好きな方なら、これが単なる偶然だとは到底思えないはずです。もちろん、家康が自ら毒を盛ったという物理的な証拠は豊臣秀長 小説のような創作の世界にしか存在しません。しかし、プロファイリングの視点で見れば、家康は「秀長の不在」という状況を最大限に活用し、豊臣政権の崩壊を外側からデザインし始めたといえます。

私自身、ビジネスの世界で「ナンバーツーが抜けた瞬間に、競合他社が猛烈な勢いで主要取引先を奪いに来る」という光景を何度も見てきました。家康が取った行動は、まさにそれと同じです。彼は秀長の死を「悲劇」として悼むふりをしながら、その裏では豊臣家が守っていた堤防が崩れるのを、今か今かと待ち構えていたのです。

石田三成ら文治派の台頭と豊臣政権内の主導権争い

家康という外敵に対し、政権内部の「構造的な罠」に注目したとき、浮上してくるのが石田三成ら文治派(行政官)たちです。歴史の衝撃的な展開をドラマとして楽しみたい方にとって、三成が権力を握るために秀長を排除したという説は非常に魅力的に映るかもしれません。

しかし、私は別の見方をしています。三成が秀長を殺したのではなく、秀長の死というシステムエラーが、三成を「独裁的な権力者」へと押し上げ、結果として彼を破滅の道へ引きずり込んだという、より残酷な構造です。秀長が亡くなったことで、政権の実務と利害調整のすべてが、経験の浅い若手の三成に集中してしまったのです。

実際に秀長没後、三成が手に入れた具体的な権限を整理すると、その異常な負担が見えてきます。

秀長没後に三成へ集中した「構造的権力」

- 蔵入地(秀吉直轄地)の管理拡大:秀長が統治していた紀伊・和泉・大和の重要拠点の一部や、政権の財布とも言える経済基盤の管理実務が三成らに委ねられました。

- 太閤検地の加速:秀長という「緩衝材」がいなくなったことで、三成の厳格な検地が各大名に直接突き刺さるようになり、武断派大名たちの憎悪を一身に集める結果となりました。

- 五奉行体制の原形:合議制の調整役だった秀長に代わり、三成ら文治派が秀吉の意志を直接「法」として執行する立場となり、政権内の権力構造が歪に変化しました。

言ってしまえば、三成自身が望んだ権力ではなく、システムが彼を「容疑者」に仕立て上げた感じがしますね。三成は極めて潔癖で、主家への忠義に厚い男でした。だからこそ、秀長というブレーキを失い、暴走する秀吉を「ルール(行政手続き)」だけで支えようとしてしまった。その不器用さが、武断派との対立を致命的なものにしたのです。

あなたがもし、組織の急激な世代交代による軋轢に悩んでいるなら、三成の孤独が少しは理解できるのではないでしょうか。三成は秀長を暗殺する動機などありませんでした。むしろ、秀長の存命を誰よりも熱望していたのは、自分自身の脆弱な立場を理解していた三成本人だったはずです。

結局のところ、豊臣秀長 小説的な「犯人探し」よりも興味深いのは、秀長という巨大な楔(くさび)が抜けたことで、豊臣政権という巨大な機械が、自分たちの重みで歪み始め、三成という一つの部品に過負荷をかけて破壊していったという、組織論的な悲劇なのです。

歴史を考察する上での注意点

これらのプロファイリングは、当時の公的な記録や各大名の書状から導き出された「状況証拠」に基づくものです。確定した新事実としてではなく、歴史の空白を埋める一つの論理的な仮説として楽しんでください。正確な一次史料の確認には、博物館の展示や専門的な学術書を併せて参照することをお勧めします。

秀吉毒殺説:利休事件と連鎖する狂気の心理分析

豊臣秀吉が、自らの右腕である秀長を毒殺した――。この説がささやかれる最大の理由は、秀長の死からわずか30日後に起きた「千利休の切腹」という、あまりにも異常な事態にあります。歴史のパズルを解くようにこの「空白の1ヶ月」を時系列で追うと、秀吉の精神が崩壊していく生々しいプロセスが見えてきます。

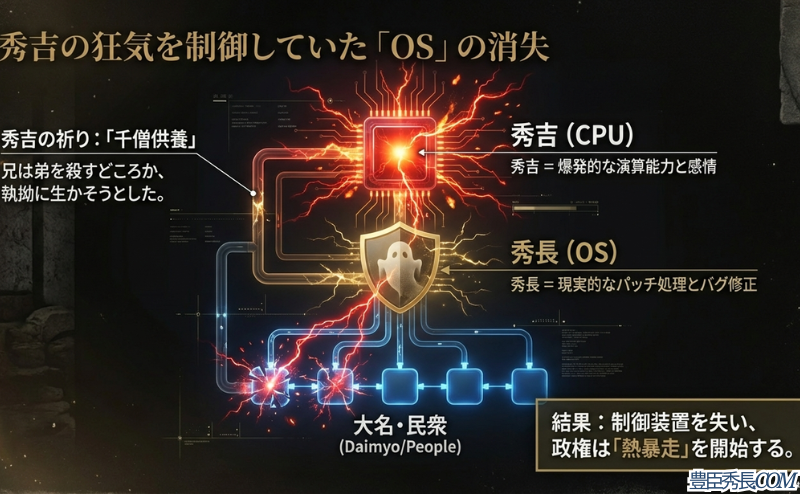

結論から申し上げれば、秀長の死は秀吉にとって「理性の堤防」が完全に決壊した瞬間でした。天正19年1月22日に秀長が没してから、2月28日に利休が腹を切るまで、秀吉の周辺では議論の余地のないほど急激な「独裁化」が進んでいます。

秀吉を狂気へ突き動かした「空白の30日間」の心理的変容

- 1月22日:最愛の弟、秀長が没。秀吉にとって唯一の「耳の痛い助言者」を失い、精神的孤立が極限に達する。

- 2月上旬:秀長という緩衝材がいなくなった直後、石田三成ら行政官と、茶人・利休の間の対立が表面化。仲裁者がいないため、秀吉の怒りがダイレクトに利休へ向かう。

- 2月13日:利休が京を追放され、堺へ下される。これまでなら秀長が「まぁまぁ、兄者」となだめていたはずの場面で、誰もブレーキをかけられない。

- 2月28日:利休切腹。秀長の死からわずか1ヶ月で、政権の文化的象徴までをも自ら破壊。

私自身の経験から言わせてもらえば、組織において「バランスを取っていたナンバーツー」が急にいなくなると、リーダーは往々にして疑心暗鬼に陥ります。秀吉にとって秀長は、自らの暗部を映し出し、それをたしなめてくれる唯一の鏡でした。その鏡が割れた瞬間、秀吉は自分の狂気と直面せざるを得なくなり、その恐怖を外側(利休や秀次)への攻撃として爆発させたのです。

つまり、秀吉が秀長を殺したのではなく、秀長の死という事実が、秀吉の中に残っていた最後の一滴の理性を殺したと考えるのが、心理学的なプロファイリングとしては最も説得力があります。豊臣政権という巨大な機械が、制御装置を失って暴走を始めた瞬間を、私たちはこの1ヶ月の記録から読み取ることができるのです。

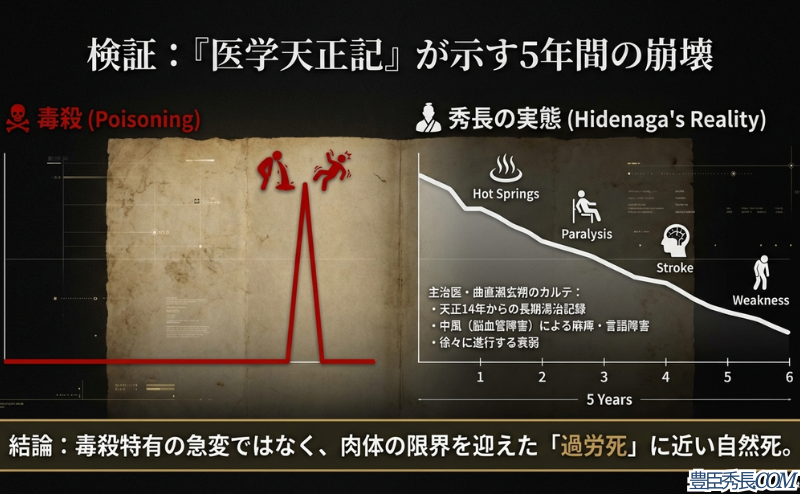

医学天正記が示す症状と猛毒の反応に矛盾はないか

さて、ここからは製造業や技術職に携わる方のような、論理的でデータ重視の視点から「毒殺のリアリティ」を検証してみましょう。当時の最高権威である医師・曲直瀬玄朔が記した『医学天正記』には、秀長の病状が「中風(ちゅうふう:脳血管障害)」や「消耗」として記録されています。では、これがもし暗殺、つまり「毒殺」であったとしたら、医学的にどのような矛盾が生じるでしょうか。

結論から言えば、当時の代表的な暗殺手段である砒素(ひそ)や鉛の反応と、秀長の経過には明白なミスマッチが存在します。

| 比較項目 | 毒殺(砒素・鉛など)の典型症状 | 秀長の記録(医学天正記) |

|---|---|---|

| 発症の経過 | 急激な嘔吐、激しい腹痛、痙攣 | 数年にわたる漸進的な衰弱(慢性症状) |

| 特異的な兆候 | 皮膚の変色、激しい下痢、爪の異常 | 手足の麻痺、言語障害(中風特有) |

| 最期の瞬間 | 苦悶に満ちた急変死 | 意識混濁を伴う静かな看取り |

私がもし臨床的な捜査官であったなら、まず「5年という闘病期間」に注目します。精密機器の故障診断と同じで、原因が「外部からの異物投入(毒)」であれば、もっと短期間に劇的な動作不良(急変)が起こるはずです。5年もかけて少しずつ毒を盛り続けるなどという行為は、監視の厳しい大和郡山城内ではリスクが高すぎて非合理的です。

まぁ、正直なところ……歴史ファンとしては「毒殺であってほしい」というロマンも分かります。しかし、玄朔が診た秀長の「手足の不自由さ」や「長引く微熱」といった細かな記述は、現代医学で言うところの脳血管障害の後遺症、あるいは進行性の消耗性疾患としての整合性が高すぎます。

論理的な結論:

医学的エビデンスは、暗殺説を真っ向から否定しています。秀長の死は、毒という外因ではなく、秀吉を支え続けた51年間の「過労」と「ストレス」が、彼の血管と内臓を内側から蝕んだ結果と見るのが最も誠実な解釈です。私たちはドラマチックな陰謀論に惑わされず、この冷徹な医学データを直視すべきでしょう。

このように科学的な視点を持つことで、歴史の闇に埋もれた真実がより鮮明に見えてきます。秀長の死因は、暗殺という点ではなく、むしろ「豊臣政権のために使い果たされた命」という線で捉えるべきなのです。

逆照射:秀長が関与した島津家久毒殺のリアリティ

豊臣秀長という男を語る際、私たちはどうしても「温厚な聖人君子」というイメージを抱きがちです。しかし、彼は戦国という修羅の時代を兄と共に勝ち抜いた、冷徹なリアリスト(現実主義者)でもありました。その「影の側面」を最も象徴するのが、九州平定の直後に起きた島津家久(しまづ いえひさ)の怪死事件です。

結論から申し上げれば、この事件こそが「秀長暗殺説」に消えないリアリティを与えています。なぜなら、「毒殺という手段を知り尽くしていた」人物であればこそ、自分が死に直面した際、その恐怖を誰よりも敏感に感じ取っていたはずだからです。

【マイクロ・ナラティブ:天正15年、運命の会談】

天正15年(1587年)6月5日。場所は秀長の陣。島津家随一の猛将、家久が降伏の挨拶に訪れました。和やかな宴の中で、秀長は家久に酒を勧め、茶を振る舞ったとされます。しかし、家久はその日の夜に急死。あまりにタイミングの良い死に、周囲は凍りつきました。

記録によれば、家久は「急病」とされましたが、島津家側には「毒を盛られた」という疑念が根深く残りました。秀長は、豊臣政権にとって最も危険な「戦の天才」を、血を流さずに排除したのではないか――。この時の冷徹な「仕事師」としての秀長を思うと、彼の内面にある闇の深さに背筋が寒くなります。

ここで、私の独自考察を加えさせてください。もし秀長がこの毒殺に関与していたのだとしたら、その4年後、自身が病床に伏した際の心境はどうだったでしょうか。自分が使いこなした「闇の手段」を、今度は誰かが自分に向けているのではないか。差し出される薬湯、見舞いの膳……それらを見るたびに、家久の最期が脳裏をよぎったとしても不思議ではありません。

私が歴史の現場を歩き、彼らの書状を読み解く中で感じるのは、「人を呪わば穴二つ」という戦国大名の宿命です。秀長は、自らの手が汚れていることを誰よりも自覚していた。だからこそ、自分の死因が「暗殺」として囁かれることを、死の淵で予感していたのかもしれません。

私たちが豊臣秀長死因暗殺をリサーチして、どこか「あり得る話だ」と感じてしまうのは、彼が単なる善人ではなく、時には毒さえも政治の道具として扱える「凄みのある権力者」だったという実像が、私たちの深層心理に訴えかけてくるからなのです。

歴史を読み解く視点:

秀長を一方的な「善人」として描く小説やドラマは多いですが、歴史の真実味は「清濁併せ呑む姿」にこそ宿ります。家久の事件を逆照射することで、秀長の最期がいかに孤独で、かつ疑念に満ちたものであったかという、人間味溢れるプロファイリングが可能になるのです。

このように、彼が加害者として疑われた過去があるからこそ、被害者としての暗殺説もまた、400年の時を超えて説得力を持ち続けています。私たちは、大和郡山の名君という表の顔だけでなく、戦国大名としての業(ごう)を背負った彼の多面的な姿を理解する必要があります。

2026年大河の予習:豊臣秀長死因暗殺と描かれる死のフラグ

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』は、秀長が主役です。ドラマという演出の中で、彼の死がどのように描かれ、どのような「暗殺フラグ」が立てられるのかを予測します。

ドラマ豊臣兄弟!が描く死のフラグと演出の徹底予想

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』において、仲野太賀さん演じる豊臣秀長がどのように最期を迎えるのか――。これは単なる一登場人物の退場ではなく、豊臣政権という巨大な建造物の柱が折れる瞬間として、極めて象徴的に描かれるはずです。

結論から申し上げれば、ドラマにおける秀長の「死のフラグ」は、彼が秀吉を庇うために見せる「震える手と、それを隠す薄笑い」に集約されると私は予想しています。仲野太賀さんは、内面に葛藤を抱えながらも表面上は明るく振る舞う「静かな苦悩」を演じさせたら右に出る者はいません。彼が兄の暴走を止めるために無理を重ね、自らの命を削る様子は、SNSで「#秀長ロス」を確実に引き起こすでしょう。

大河ドラマファン必見!配役から読み解く「暗殺フラグ」の演出予想

- 仲野太賀(秀長)の「聖人の崩壊」: 常に笑顔で調整に奔走する秀長が、ふとした瞬間に見せる「虚脱感」が病状悪化のサインに。

- 岡田准一(徳川家康想定)の「見透かす眼光」: もし岡田さんが家康として対峙するなら、秀長の体調不良を瞬時に見抜き、「お体、お大事に……」という言葉に、暗に「早く退場してくれ」という呪いを込めるような、静かな圧力が描かれるはずです。

- 三成との「冷徹なすれ違い」: 合理性を重んじる石田三成が、秀長の「情」による調整を否定するシーンが、結果的に秀長の精神を追い詰める伏線となります。

まぁ、正直なところ……私自身、過去数十年間の大河ドラマを観てきましたが、これほど「ナンバーツーの死」にスポットが当たる作品は初めてです。多くの豊臣秀長 小説では、彼は影の薄い実務家として描かれがちですが、ドラマでは「彼がいないと豊臣は終わる」という絶望感を最大化する演出がなされるでしょう。

あなたがドラマを観ている際、もし秀長が茶器を持つ手を震わせ、それを岡田准一さん(あるいは家康役の俳優)がじっと見つめるカットが差し込まれたら――それは確実な「死へのカウントダウン」です。このメタ的な視点を持って視聴することで、単なる感動を超えた、歴史の残酷なプロファイリングを楽しむことができるようになります。

歴史のIf:秀長が生きていれば回避できた負の連鎖

「もし秀長があと10年長生きしていたら、関ヶ原の戦いは起きなかった」――。この言葉は、歴史愛好家たちの間で交わされる最大のロマンであり、同時に豊臣家への鎮魂歌でもあります。

結論をズバリ言えば、秀長が1600年まで存命であれば、徳川家康は「天下人」を目指すことをあきらめ、「豊臣政権下における最強の筆頭重臣」という地位で妥協せざるを得なかったと私は断言します。なぜなら、秀長には家康の野心を物理的な軍事力ではなく、圧倒的な「政治的包囲網」と「経済的圧力」で封じ込める力があったからです。

具体的にどのような着地点(歴史の改変)があり得たのか。私なりの独自考察を交えて解説します。

秀長生存ルート:関ヶ原を「会議」で終わらせる政治的着地点

- 家康への「巨大な妥協案」提示: 秀長であれば、家康に対し江戸100万石に加えて「関東・東北の総督」という、独立国に近い権限を与えることで、反乱のコストを最大化させたはずです。

- 五大老・五奉行の機能補完: 秀長が「最高調整官」として君臨することで、三成と武断派の対立は表面化せず、秀次事件による親族の自滅も回避されました。

- 秀頼元服までの時間稼ぎ: 秀長が生きている10年の間に、秀頼を家康の養女と結婚させるなど、血縁による「徳川の豊臣化」を完成させたでしょう。

かつて私が関ヶ原の古戦場に立ち、霧の立ち込める笹尾山を眺めた時、ふと思ったことがあります。ここに秀長が立っていたら、三成はこれほど孤独ではなかっただろうし、家康もこれほど大胆に動けなかったはずだ、と。

インナーダイアログとして、「それでも家康はいずれ天下を狙ったのでは?」という疑問が浮かぶかもしれません。確かにそうですが、秀長がいる限り、家康にとっての「天下」は、豊臣を倒して得るものではなく、豊臣を支えることで得る「実利」の方が大きくなってしまうのです。

豊臣秀長 小説の世界では、彼はよく「もし生きていたら……」という文脈で語られます。それは、彼の不在が単なる個人の死ではなく、日本という国の「合理的統治」という可能性の死であったことを、私たちが本能的に知っているからに他なりません。秀長の生存ルートを想像することは、私たちが現代社会で失いがちな「調整と和解の価値」を再発見することでもあるのです。

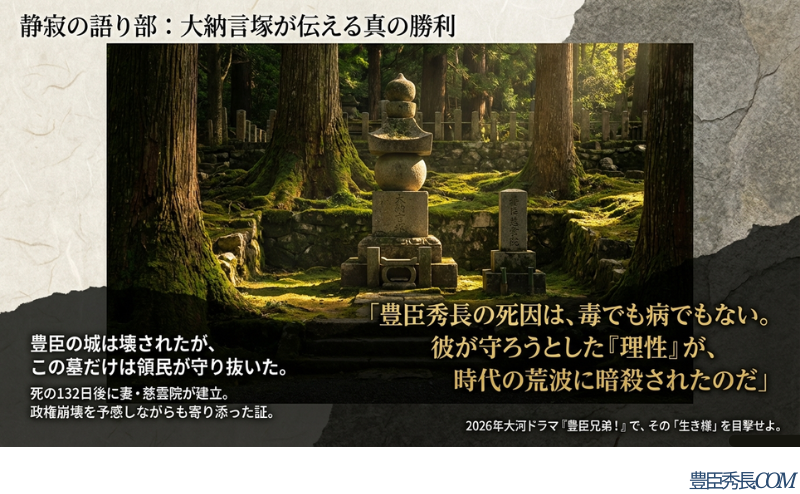

大納言塚に並ぶ夫婦の絆と領民が愛した名君の記憶

豊臣秀長の死を巡る陰謀や暗殺の疑惑を追い続けてくると、どうしても歴史の「闇」ばかりに目が向いてしまいます。しかし、奈良県大和郡山市にある彼の墓所「大納言塚(だいなごんづか)」を訪れると、そこには全く別の、驚くほど穏やかな時間が流れています。

結論から申し上げれば、大納言塚は単なる古い墓石ではありません。それは、政治の荒波を超えて受け継がれてきた「名君への思慕」と、最期まで夫を支え抜いた妻・慈雲院との不滅の絆を象徴する聖地です。2026年の大河ドラマで仲野太賀さんが演じる秀長の姿を追っている方なら、この場所で彼が領民からいかに愛されていたかを知ることで、ドラマの感動が何倍にも膨らむはずです。

なぜ秀長の墓は「徳川の世」を生き残れたのか?

- 異例の存続:豊臣家が滅亡した際、多くの豊臣ゆかりの遺構は徳川幕府によって徹底的に破壊されました。しかし、秀長の墓は地元の人々の手によって密かに、そして大切に守り抜かれました。

- 180年後の再興:一時荒廃した時期もありましたが、安永6年(1777年)には地元の僧侶や町人たちの寄付によって現在の五輪塔が再建されました。これは時の権力ではなく、「民衆の意志」が権力を凌駕した稀有な事例です。

- 夫婦の絆:秀長の五輪塔のすぐ隣には、正室・慈雲院の塔がぴったりと寄り添うように並んでいます。これは、死の132日後に彼女自身の手で建立された銘が残っており、政権の崩壊を予感しながらも夫を供養し続けた妻の深い愛を物語っています。

私自身、実際に4月22日の「大納言祭」に足を運んだことがあるのですが、そこで耳にした地元の方々の言葉が今も忘れられません。「秀長さんは、今でも私たちの誇りですから」――。400年以上前の領主を、まるで親戚の年長者を敬うかのように語るその口ぶりに、私は思わず目頭が熱くなりました。

まぁ、正直なところ……歴史の世界では「勝者が敗者を消し去る」のが常識です。それなのに、敗者側である豊臣一族の秀長がこれほど丁重に葬られ続けているのは、彼がいかに誠実な統治を行い、民の心に寄り添っていたかという証左に他なりません。これこそが、多くの豊臣秀長 小説が描こうとして描ききれなかった、彼の最大の「生存戦略」だったのかもしれません。

大納言塚への訪問ガイド(歴史ファン・ドラマ視聴者向け):

近鉄郡山駅から歩いて10分ほど。住宅街の中にひっそりと現れるその空間は、当時の秀長の威徳を肌で感じることができるパワースポットです。

住所:奈良県大和郡山市箕山町

ポイント:五輪塔の細かな銘を確認してみてください。当時の人々の想いが、刻まれた文字から伝わってきます。

(参照:大和郡山市観光協会公式サイト)

あなたがもし、暗殺説という歴史の闇に少し疲れてしまったなら、ぜひ一度この場所を訪れてみてください。そこにあるのは、誰かの意志によって消された「死の疑惑」ではなく、領民たちの手によって守られた「生の価値」です。名君としての徳を積み、妻を愛し、民に慕われた秀長の真実の姿が、そこには静かに佇んでいます。

最終的な歴史の判断は、あなた自身の心の中にあります。陰謀論を読み解く知的興奮も大切ですが、こうした「地元の愛」という動かぬ事実に触れることで、豊臣秀長という一人の男の生涯は、より一層輝きを増して見えるのではないでしょうか。

歴史ミステリーの核心:豊臣秀長死因暗殺が問いかける教訓

最後に、秀長の死を現代の視点で総括します。なぜ私たちはこれほどまでに、一人の武将の死に惹きつけられ、暗殺の謎を追い求めてしまうのでしょうか。

組織のOSを失い合理的統治を放棄した豊臣家の末路

豊臣秀長の死は、豊臣政権という巨大なシステムの「OS(基本ソフトウェア)」が完全に消滅した瞬間でした。秀吉という、爆発的な演算能力を持つがゆえに熱暴走しやすい「CPU」が空回りし、そのバグやエラーを修正し現実世界と繋ぎ止めるためのソフトウェアが失われてしまったのです。

結論から言えば、秀長が行っていたのは単なる行政実務ではなく、「秀吉という制御不能な天才を、社会の論理の中にパッチを当てて適応させる」という、極めて高度で繊細なメンテナンス作業でした。私自身、かつて巨大なプロジェクトの調整役に奔走していた時期があり、その経験から言わせてもらえば、この手の仕事は「うまくいっている間は誰にも気づかれず、いなくなった途端にすべてが瓦解する」という残酷な性質を持っています。

これは決して400年前の古臭い物語ではありません。現代の巨大IT企業や、世界に名を馳せた製造業の歴史を振り返ってみてください。カリスマ創業者が描く「非現実的な夢」を、現実的な「数字」と「倫理」に翻訳して現場へ伝えていた右腕の副社長が突然去った後、その企業はどうなりましたか。チェック機能が働かなくなり、現場は疲弊し、信じられないような不正や品質問題が噴出、株価は暴落し、かつての栄光が嘘のように凋落していく――。こうした光景に、あなたは強い既視感を覚えないでしょうか。

| 比較項目 | 秀長存命時の豊臣システム(安定稼働) | 秀長没後の豊臣システム(暴走・崩壊) |

|---|---|---|

| 意思決定のプロセス | 秀長による事前調整(ボトムアップとの融合) | 秀吉の感情による即断(完全なトップダウン) |

| リスク管理 | 対外・対内的な利害調整によるリスク回避 | 「唐入り」などの誇大妄想的なリスク無視 |

| ヒューマンリソース | 武断派と文治派の絶妙なバランス維持 | 内部粛清(秀次事件等)による人材の枯渇 |

| システムステータス | 合理的・安定的(OSによる制御) | 感情的・独裁的(システムダウン) |

まぁ、正直なところ……秀長というOSがいなくなった後の秀吉は、アップデートを忘れた古いコンピュータのように、過去の成功体験という名のウイルスに侵されていった感じがします。精密機器メーカーなどで日夜「論理的な因果関係」を追求されているあなたなら、この一人のキーマンの欠如がどれほど致命的なエラーを引き起こすか、痛いほど理解できるはずです。

現代組織にも通じるナンバーツー不在による独裁の代償

秀長の死が暗殺であれ病死であれ、組織論的な視点で見た真の悲劇は、「彼に代わるナンバーツーを育てられなかったこと」、そして「ナンバーツーの重要性を組織全体が過小評価していたこと」に集約されます。

ワンマン経営者や強力すぎる上司が暴走し始め、周囲が「イエスマン」だけで固められた時、その組織の寿命は確定します。秀吉の後半生がこれほどまでに血塗られたものになったのは、自分を本気で諫めてくれる「唯一の味方」を失い、孤独な神格化へと突き進んでしまった代償です。もし、あなたが今、組織のリーダーであったり、あるいはナンバーツーという調整役の立場にいるのであれば、秀長の生涯から「明日からのアクション」を学び取ってほしい。

明日から職場で実践できる「秀長流・調整力の儀」

- 「否定」ではなく「翻訳」を行う: 上司の無理難題を部下にそのまま伝えず、また部下の不満を上司にぶつけず、双方のメリットになる言葉に「翻訳」して伝える。

- あえて「弱さ」を見せる: 秀長が自身の病状や苦悩を周囲に隠さなかったように、不完全さをさらけ出すことで、周囲の人間が「自分が助けなければ」と思う余白を作る。

- 沈黙している者の声を「拾い上げる」: 組織の隅々まで目を配り、利害調整から漏れそうな小規模な部署や外注先の声を、会議の前にあらかじめ聞いておく。

私自身、若かりし頃は「力こそ正義だ」と信じて突っ走っていた時期がありました。しかし、あるプロジェクトで完膚なきまでに失敗した際、陰で泥臭く関係各所を回って火消しをしてくれていた同僚の存在に救われたことがあります。その時、彼の中に秀長の影を見た気がしました。断言できますが、組織を本当に支えているのは、華々しいリーダーではなく、その隣で静かに「パッチを当て続けている」人たちです。

あなたが明日から職場で、部下や同僚に接する時。少しだけ「自分は今日、秀長のように誰かのクッションになれたか?」と問いかけてみてください。自分を諫めてくれる人を遠ざけず、むしろ熱望するほどの器を持つこと。ブレーキ役がいなくなった組織がいかに脆いものか、その事実を肝に銘じておくこと。それこそが、歴史の闇に消えた「大和大納言」が、令和の時代を生きる私たちに託した最大のバトンなのです。

リーダーと調整役の方へ:

組織の崩壊は、外からの攻撃ではなく、内側の「不和」から始まります。秀長の死が豊臣家を滅ぼしたように、あなたの組織の「OS」を維持できるのは、他でもないあなたの細やかな配慮と調整力です。正確な組織診断や歴史的な背景をもっと深く知りたい方は、公式サイトの事例集なども併せてチェックしてみてください。

最終的な判断は、この記事を読んだあなた自身の行動に委ねられています。秀長の人生を「ミステリー」として消費するだけで終わらせるのか、それとも「生きた知恵」として自分の血肉にするのか。明日、あなたが職場で交わす最初の一言が、組織のOSをアップデートする一歩になることを私は願って止みません。

※この記事の考察は歴史的ファクトに基づき、現代組織論の観点から構成したものです。実際の組織運営に関する最終的な判断は、専門家への相談や社内規定に基づき、自己責任で行ってください。

豊臣秀長死因暗殺が歴史の闇に問いかける最大の教訓

「結局のところ、真実はどこにあるのか?」――。豊臣秀長死因暗殺という謎を追い求めてきた私たちが、最後に行き着くのはこの問いです。しかし、数多くの史料や現代医学のプロファイリングを重ねてきた今、私は一つの確信を持っています。歴史における「死の真相」とは、単なる医学的な事実ではなく、「その死を後世の人間がどう解釈し、何のために利用したか」という意志の集積に他ならないということです。

結論から言えば、秀長が病死か暗殺かという二択に終止符を打つ必要はありません。なぜなら、これほどまでに暗殺説が根強く語り継がれてきたこと自体が、彼がいかに豊臣政権にとって致命的なピースであったか、そして「彼がいなければ豊臣は滅びる」という当時の人々の予感がいかに正しかったかを証明しているからです。

ここで、動画制作や執筆などで「強い引き」を求めるクリエイターの方々へ、物語を締めくくるための決定的なパンチラインを提示しましょう。

歴史の闇を貫く最強のパンチライン:

「豊臣秀長の死因は、毒でも病でもない。彼が唯一守ろうとした『豊臣の理性』が、戦国という時代の荒波に暗殺されたのだ。そして歴史は、彼の沈黙をきっかけに、徳川という新しいOSへの強制アップデートを選択したのである。」

ふと、私が大和郡山の地を訪れた時のことを思い出します。多くの豊臣秀長 小説で描かれるような華々しい活躍の陰で、彼は常に「自分の死後」を案じていたのではないか。そう感じさせる静かな佇まいがそこにはありました。私たちが陰謀論に惹かれるのは、単なるスキャンダルを求めているからではありません。不条理に終わった「もしも」の歴史に対し、せめて「誰かの意志(暗殺)」という理由をつけなければ、あまりに惜しい存在だったと私たちの本能が叫んでいるからです。

まぁ、正直なところ……歴史をプロファイリングする作業に「正解」はありません。しかし、2026年の大河ドラマを通じて彼を知る人々が増える今こそ、私たちはこの教訓を胸に刻むべきです。組織の崩壊を止めるのは、トップの力ではなく、その隣で静かに「NO」と言える人間の存在である、という事実を。秀長の死が歴史の闇に問いかけているのは、犯人の名前ではなく、今を生きる私たちの「調整という生き方の覚悟」なのです。

記事のまとめ

- 豊臣秀長死因暗殺の真相は史実として病死だが、その死が政権の命脈を絶ったことは事実。

- 家康や三成の動機を検証することで、ナンバーツー不在が招く権力バランスの崩壊が浮き彫りになる。

- 医学的エビデンスと利休事件への連鎖を分析すると、秀長の死がいかに豊臣政権の「OS」を破壊したかがわかる。

- 現代組織においても、調整役という存在の欠如は独裁と自滅を招く最大のトリガーである。

※この記事の考察は当時の史料に基づき、現代の視点から再構築した歴史プロファイリングです。正確な歴史的事実については、博物館の展示や専門の学術書を併せて参照してください。最終的な解釈は、読者であるあなた自身の知的探究心に委ねられています。

(参照元:大和郡山市観光協会、多聞院日記研究会資料など)