豊臣秀吉の弟として歴史に名を刻む豊臣秀長ですが、最近になってその評価が劇的に変わってきているのを感じます。2026年の大河ドラマ豊臣兄弟で仲野太賀さんが主演を務めることもあり、豊臣秀長の逸話やエピソードを深掘りしてドラマの背景にある史実を詳しく知りたいと考える方が増えているようですね。しかし、教科書的な知識だけでは、なぜ彼が最強のナンバー2と称されるのか、その本当の凄みはなかなか見えてきません。ただの温厚な弟というイメージだけで彼を捉えてしまうと、豊臣政権がなぜあれほど急速に天下を統一し、そして彼の死後になぜ脆くも崩れ去ったのかという歴史の本質を見失うことになります。

そこで今回は、一人の歴史好きとして、また組織で動くことの難しさを知る40代の視点から、秀長の多面的な実像に迫ります。この記事を読めば、兄を支え抜いた情熱的なエピソードから、現代のビジネスにも通じる驚異的な調整術、さらには守銭奴とまで囁かれた意外な経済感覚まで、秀長のすべてが立体的に理解できるはずです。読み終えたとき、あなたの中にある秀長のイメージは、単なる脇役から歴史を動かした真の主役へと塗り替えられているでしょう。

記事のポイント

- 大河ドラマで描かれる兄弟の絆と兄・秀吉を正面から諌めた唯一のブレーキ役としての逸話

- 「いい人」だけではない冷徹な政治家の一面と死後に見つかった莫大な蓄財の謎

- 徳川家康や藤堂高虎ら猛者たちを心服させたナンバー2としての驚異的な人心掌握術

- 秀長の死が招いた利休切腹や朝鮮出兵などの悲劇から学ぶ組織におけるバランサーの重要性

豊臣秀長の逸話とエピソードが2026年に再評価される理由

今、なぜこれほどまでに豊臣秀長が求められているのでしょうか。このセクションでは、ドラマでの注目度とともに、現代の私たちが彼という生き方に惹かれる理由を、最新の視点から紐解いていきます。

仲野太賀が演じる「もう一人の天下人」の正体

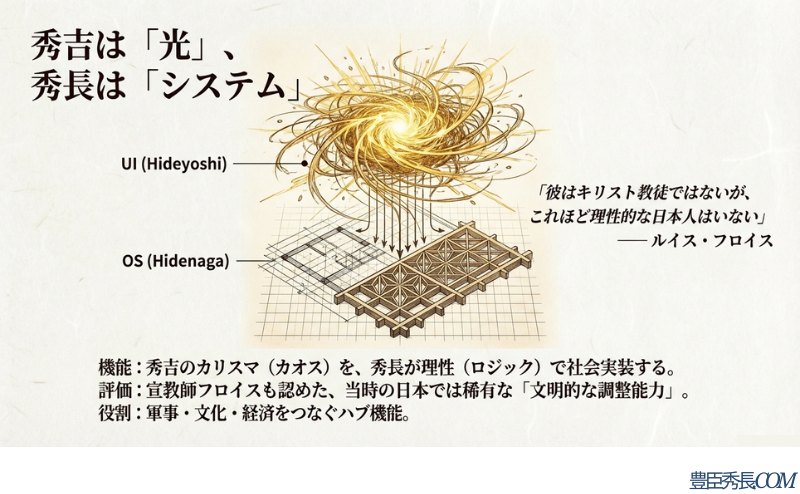

歴史の表舞台で眩い光を浴び続けるのは、常に「天下人」である豊臣秀吉です。しかし、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』で仲野太賀さんが演じる秀長の姿を追うとき、私たちは「豊臣政権という巨大なシステムの、真の設計図を引いたのは誰か」という問いに直面することになるでしょう。

私が初めて大和郡山城を訪れた際、ふと立ち止まって考えたことがあります。それは、秀長がその生涯で味わったであろう「残酷なまでの落差」についてです。彼はもともと、尾張の泥濘(ぬかるみ)の中で土にまみれ、鍬を振るう農民でした。風が吹けば土埃が舞い、雨が降れば泥を噛むような日常。そこにあったのは、野心ではなく「今日の糧」を求める切実なリアリズムです。

そんな彼が、数年後には「大和大納言」として、部屋を埋め尽くすほどの金銀に囲まれることになります。土の匂いが染みついた爪の間を、黄金の輝きが埋めていく――。このあまりにも鮮烈な対比こそが、秀長の人生の凄みなんです。仲野太賀さんが見せる、あの胸を締め付けるような泥臭い咆哮や、一方で冷徹なまでに静かな眼差し。それらは、貴族化していく豊臣家の中で、最後まで「農民の目」を捨てられなかった秀長の孤独とシンクロしているように私には思えてなりません。

秀長の凄みを理解する切り口:

- 土のリアリズム: 理想論ではなく「今、現場を回すために何が必要か」を農民の感覚で判断した

- 黄金のバランサー: 蓄積した富を自分の贅沢のためではなく、政権を安定させるための「重石」として使った

- もう一人の天下人: 秀吉が「光」なら、秀長はその影でシステムの安定を司る「OS(基盤)」だった

派手な成功譚よりも、目の前の課題を一つひとつ着実に片付け、組織を円滑に動かしていく。この秀長のスタンスは、個の力ばかりが強調される現代において、むしろ「最も賢明で、かつ強靭な生存戦略」として、ドラマを観ている方々の心に深く突き刺さるはずですよ。

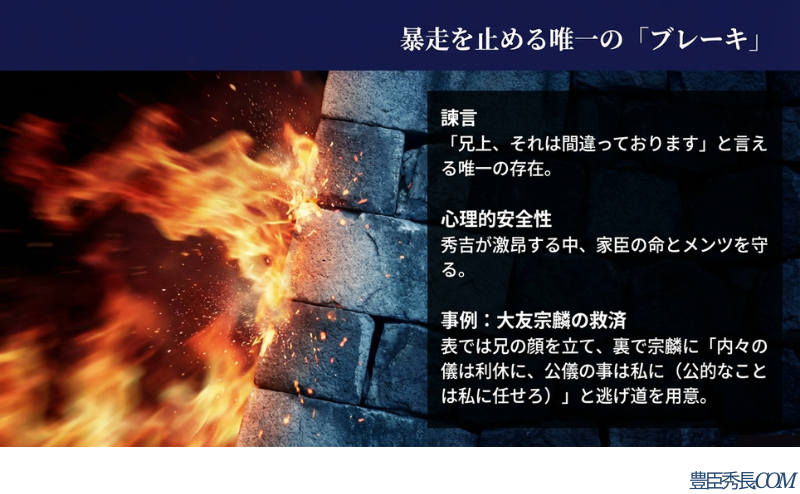

兄を叱れる唯一の存在!秀吉の暴走を止めた諫言

組織が巨大化し、トップが神格化されるほど、その周囲からは「言葉」が失われていきます。豊臣政権が絶頂へと駆け上がる中、誰もが秀吉の機嫌を伺い、沈黙を選びました。そんな異常な静寂の中で、正面から「兄上、それは間違っております」と冷水を浴びせることができたのは、世界中で秀長ただ一人でした。

想像してみてください。秀吉が怒りに任せて激昂し、抜き身の刀に手をかけた瞬間を。周囲の家臣たちが息を呑み、畳を擦る音さえ聞こえないほどの緊張感。秀吉の荒い鼻息だけが響く中、秀長は一歩も引かず、静かに、しかし断固とした声で語りかけたはずです。私が秀長の逸話の中で最も震えるのは、この「死の恐怖」を乗り越えた先にある、兄への深い敬意と、冷静な現状分析が同居する瞬間です。

実際、九州の大名である大友宗麟(おおともそうりん)が秀吉の理不尽な要求に追い詰められた際、救いの手を差し伸べたのは秀長でした。秀長は激昂する秀吉を「メンツを立てる」という高度な交渉術でなだめつつ、宗麟には「内々の儀は利休に、公儀の事は私に」と、政権の正式な相談窓口を提示して安心させました。「怒り狂うリーダーの背後で、こっそりと、しかし確実に相手の命を救う」。これこそが、最強のナンバー2が持つべき「真の調整力」です。

現代の私たちへの教訓:

上司やプロジェクトリーダーが暴走しそうなとき、正論でぶつかるだけでは火に油を注ぐだけです。秀長がやったように、相手の「逃げ道」を作りながら、実利的な代案を提示する。まぁ、正直なところ、これは勇気が要る仕事です。でも、秀長のように「相手への深い情」と「引けない一線」を両立させることができれば、あなたも組織にとって不可欠な存在になれるでしょう。

言ってしまえば、秀長がいなくなった後の秀吉が、利休を死に追いやり、朝鮮出兵という無謀な道へ突き進んだのは、この「叱ってくれるブレーキ」を失ったからです。誠実な強さとは、ただ従順であることではなく、時には「愛する人のために、鬼となって声を上げる」こと。その覚悟を、秀長の諫言エピソードは私たちに突きつけています。

豊臣秀長の逸話やエピソードを象徴する鶯餅の誕生

秀長の細やかなホスピタリティと、兄への深い情愛を語る上で、これほど象徴的なエピソードはありません。和菓子「鶯餅(うぐいすもち)」の誕生は、単なるスイーツの開発秘話ではなく、殺伐とした戦国時代に「春」を呼ぼうとした秀長の精神性が凝縮された瞬間だったと言えます。

天正13年(1585年)、大和一国を与えられた秀長は、兄・秀吉を招いて大和郡山城で茶会を開きました。この時、新しいものや珍しいものを何より好む兄を喜ばせようと、お抱えの菓子職人であった「本家菊屋」の初代・菊屋治兵衛に「これまでにない珍しい菓子を作れ」と命じます。治兵衛は知恵を絞り、粒餡を柔らかな求肥(ぎゅうひ)で包み、青大豆を挽いたきな粉をまぶした、一口サイズの餅を考案しました。これこそが、現在も奈良の銘菓として愛される「御城之口餅(おしろのくちもち)」の原型です。

ここで、ふと疑問に思う方もいるかもしれませんね。「なぜ、数ある鳥や花の中から、あえて『鶯』だったのか」と。ここからは私の個人的な見解ですが、秀長にとって鶯は、単なる季節の象徴以上の意味を持っていたはずです。鶯は別名「報春鳥(ほうしゅんどり)」と呼ばれます。長く厳しい冬(戦乱)が終わり、ようやく暖かい春(天下泰平)が来ることを告げる鳥。農民出身であり、平和な農村の情景を誰よりも愛していた秀長だからこそ、兄が成し遂げつつある平和を「春の訪れ」に例え、お菓子に託したのではないでしょうか。ただ甘いだけでなく、兄に「あなたが作った平和は、この鶯の鳴き声のように皆を癒やすものですよ」と伝えたかった。そう考えると、なんだか目頭が熱くなりませんか?

秀長の鶯餅に込められた三重の配慮:

- 視覚的な驚き: 青きな粉の鮮やかな緑で、早春の芽吹きを演出した

- 食べやすさの追求: 兄が茶席でスマートに口に運べるよう「一口サイズ」にこだわった

- 精神的な癒やし: 殺気立った政争の場に、故郷を思い出すような素朴な春を届けた

まぁ、正直なところ、私も実際に大和郡山の「本家菊屋」さんに足を運ぶまでは、単なる歴史上の綺麗な話だと思っていました。でも、創業440年を超えるあの古風な店構えの暖簾をくぐり、実際に鶯餅を口にした瞬間、考えが180度変わりました。鼻に抜ける青大豆の香ばしさと、赤ちゃんの耳たぶのような求肥の柔らかさ。その素朴で優しい甘さは、まさに秀長の人柄そのものでした。40代になって、仕事の調整や人間関係に疲れた時に食べるこのお菓子は、五感を通して「大丈夫、春は来るぞ」と励ましてくれるような気がします。

ドラマの放映をきっかけに歴史の舞台を歩いてみたいと考えている方や、日々組織のバランサーとして奔走している方には、ぜひ聖地巡礼として大和郡山を訪れてほしいですね。現在も「本家菊屋」さんは、当時の城門(鉄門)の目の前で、秀長が愛した味を頑なに守り続けています。

大和郡山・聖地巡礼メモ:

鶯餅の元祖「御城之口餅」は、現在も大和郡山市の「本家菊屋」で購入・喫茶が可能です。

(参照:本家菊屋公式サイト)

当時の製法を大切に守っているため、保存料などは極力抑えられています。もし遠方からお取り寄せを考える場合は、賞味期限が非常に短い(製造日含め数日)点にだけは注意してくださいね。一番のオススメは、やはり郡山城跡を散策した後に、お店の落ち着いた空間で抹茶と共にいただくことです。

自分の手柄を誇示するのではなく、相手を最高に輝かせる。そんな秀長の気配りは、400年以上の時を超えて、今もなお私たちに心地よい余韻と、「おもてなしの真髄」を教えてくれます。たかがお菓子、されどお菓子。秀長が餅一つに込めた深い情愛を噛み締めながら、今の自分にできる「相手への小さな配慮」を考えてみるのもいいかもしれません。

豊臣秀長の逸話やエピソードに潜む「冷徹な政治家」の真実

温厚で優しい弟、というイメージだけで秀長を語るのは、彼のもう一つの重要な側面を見落とすことになります。ここでは、政権を支えるために彼が見せた、峻烈な政治家としての顔に光を当ててみましょう。

死後に発覚した金銀5万枚!「守銭奴」か「軍師」か

豊臣秀長の死後、大和郡山城の蔵から発見された財宝の記録を目にしたとき、私は思わず自分の目を疑いました。金子5万6,000枚、そして銀子が二間四方の部屋を埋め尽くすほど残されていたというのです。この数字、現代の価値に換算すると、一体どれほどの規模になるか想像がつくでしょうか。

当時の天正大判一枚の価値を現代の貨幣価値(約700万〜1,000万円)で計算すると、金だけでおよそ4,000億〜5,000億円という、一国家の予算にも匹敵する天文学的な金額になります。これだけの軍資金があれば、当時の精鋭兵10万人を半年以上も完全雇用し、兵糧から武器まですべてを賄ってなお余りある規模です。世間からは「守銭奴」「ケチ」と揶揄されることもありましたが、私はここに、ナンバー2としての「凄まじいリアリズム」を感じてなりません。

秀長が莫大な富を蓄積した真の目的:

- 秀吉の浪費に対する「補填」: 黄金の茶室など、派手なパフォーマンスで散財する兄の裏で、政権運営の「キャッシュ」を死守した

- 有事の「リスクヘッジ」: 飢饉や大規模な反乱、あるいは朝鮮出兵のような巨大プロジェクトに備えた、緻密なキャッシュフロー管理

- 経済による「大名統制」: 武力だけでなく「金」を握ることで、諸大名への融資や恩賞をコントロールする外交手段

私がかつてプロジェクトマネジメントをしていた頃、予算を使い切るリーダーの陰で必死に予備費を確保した経験がありますが、秀長の規模はまさに桁違いです。彼は生野銀山の管理を自ら行い、産出される銀を直接掌握することで、豊臣政権という巨大組織の「心臓」である財政を動かしていました。これは単なる蓄財ではなく、兄・秀吉という「光」が消えないよう、燃料を供給し続けた軍師としての献身だった。私はそう確信しています。

寺社勢力を震撼させた「大和の理不尽な統治」

「温厚な秀長」というイメージを真っ向から否定するのが、大和国(奈良県)における宗教勢力への峻烈な対応です。当時の興福寺や東大寺といった巨大寺社は、独自の利権と武力を持つ、いわば「国家の中の国家」でした。秀長は、彼らに対して一切の妥協を許さない統治を断行したのです。

彼が推進した「箱本十三町(はこもとじゅうさんちょう)」制度は、奈良の商工業者を郡山へ強制移住させ、古い特権を根こそぎ奪うものでした。当時の僧侶、多聞院英俊(たもんいんえいしゅん)の日記『多聞院日記』を紐解くと、そこには秀長への呪詛に近い言葉が並んでいます。「非道なり」「執着の心、常軌を逸す」といった激しい非難は、秀長の統治が彼らにとっていかに徹底的で、かつ逃げ場のないものだったかを逆説的に証明しています。

ここで重要なのは、秀長がなぜ「悪名」を恐れなかったのかという点です。組織に新しい風を吹き込む際、既得権益を持つ層からの反発は避けられません。秀長は、大和という難治の地を豊臣の直轄領として機能させるために、あえて「冷徹な破壊者」としての役割を完遂したのです。温和な顔の裏で、政権の安定という大義のために泥をかぶり、古い構造を打ち壊す。これこそが、現代のリーダーが学ぶべき「変革のリーダーシップ」の正体ではないでしょうか。

私からの視点:

「誰からも好かれるリーダー」は、時に組織を停滞させます。秀長のように、守るべき大義のために特定の層から恨まれる勇気を持つこと。正直なところ、私もかつて改革の際に批判を浴びて心が折れそうになったことがありますが、秀長が寺社勢力に見せたあの「徹底した冷徹さ」を思えば、自分の迷いがちっぽけなものに感じられます。結果を出すための非情さは、実は最大の慈悲であることもある。秀長の統治は、そんな厳しい真実を私たちに突きつけています。

「いい人」であるだけでは、天下は治まりません。秀長は、兄の理想を現実のシステムに落とし込むため、自らの徳を削ってでも「理不尽」という名の合理性を貫き通しました。その覚悟の重さが、大和郡山の街並みには今も静かに刻まれているのです。

史実から読み解く豊臣秀長の逸話やエピソードの裏側

豊臣秀長の「温厚な補佐役」というイメージが、単なる後世の創作ではないことを証明するのは、当時の外国人や利害関係者が残した極めて客観的な記録です。宣教師ルイス・フロイスや、奈良の僧侶たちが書き残した生々しい言葉を辿ると、そこには兄・秀吉の輝きの裏で、政権の理性を一手に担っていた一人のリアリストの姿が浮かび上がってきます。

特に衝撃的なのは、当時の日本を冷静に観察していたルイス・フロイスによる評価です。彼はその著書において、秀長をこう断言しています。「彼(秀長)はキリスト教徒ではないが、これほど理性的な日本人はいない。彼は非常に分別があり、誰からも愛される人物である」。冷徹な観察眼を持つ外国人が、信仰を共にしない日本人にここまで最大級の賛辞を贈るのは、極めて異例なことです。これは秀長が単に「優しい」だけでなく、論理的で筋の通った対話ができる、当時としては稀有な「文明的な調整能力」を持っていたことを裏付けています。

外部記録から見える秀長の多層的な実像:

- 国際水準の理性: 感情に流されがちな戦国武将の中で、フロイスが驚嘆するほどの「筋の通った判断力」を維持していた

- 政権崩壊の予言: 当時の識者たちは「秀長がいなくなれば、秀吉の分別も失われ、豊臣の秩序は終わるだろう」と死の直後から確信していた

- 完璧なハブ機能: 武断派大名を抑える「軍事」、千利休と連携した「文化」、そして蓄財による「経済」。この三点を繋ぐハブ(中心軸)こそが秀長だった

ここで、私独自の考察を少し加えさせてください。まぁ、正直なところ、秀長の「温厚さ」は、天性のものであると同時に、「緻密に計算された権力構造を円滑に動かすためのコーティング(被膜)」だったのではないか、と私は睨んでいます。彼は千利休と密に連携し、武断派の大名たちには利休を介して文化的な圧力をかけ、経済的には自身の莫大な蓄財を元手に大名たちへ貸し付けを行うなど、実質的な「逃げ場のない包囲網」を裏で構築していました。

つまり、彼が温和な微笑みを絶やさなかったのは、そうした裏の支配システムが完璧に機能していたがゆえの余裕だったのかもしれません。秀吉が太陽のような「光」として天下を照らす一方で、秀長はその影で誰にも気づかせないほど静かに、しかし強固に、政権という名の巨大な機械の歯車を管理していたのです。この「表向きの優しさと、裏側の構造的な支配」のギャップこそが、歴史を知れば知るほど私たちが秀長という人物に戦慄し、そして惹きつけられてしまう最大の理由だと言えるでしょう。

歴史好きの皆様へ:

フロイスの記述は『日本史』という膨大な記録に残されています。歴史を単なる「物語」としてだけでなく、当時の一次史料(日記や手紙)と突き合わせて読むことで、秀長がただの「良い人」ではなく、いかに高度で多面的な政治家であったかが分かります。ドラマを観る際も、「この時、秀長の裏の計算はどう動いているのか?」という視点を持つと、より深く楽しめるはずですよ。

秀長の魅力は、一面的ではありません。フロイスが愛した理性と、日本の僧侶たちが畏怖した冷徹な統治能力。それらが一つの人格の中に矛盾なく同居していたからこそ、彼は「最強のナンバー2」として歴史に刻まれたのです。私たちが日々、組織の理不尽な板挟みに遭いながらも「理性」を保とうと奮闘する時、400年以上前にフロイスを唸らせた秀長の姿は、何よりの道標になるのではないでしょうか。

豊臣秀長の逸話とエピソードに学ぶ「最強のNo.2」仕事術

秀長の行動原理を分析すると、現代の私たちが直面する対人関係や組織運営の悩みに対する、具体的な解決策がいくつも見つかります。彼がどのようにして猛者たちを動かしたのか、その極意を見ていきましょう。

徳川家康が畏敬した「天下のバランサー」の凄み

豊臣秀長という男の真骨頂は、後の天下人である徳川家康ですら「この人には敵わない」と思わせた、驚異的なバランス感覚にあります。小牧・長久手の戦いで秀吉と家康が軍事的に激突した後、両者の関係を決定的な破局から救い、家康を豊臣政権の重鎮へと導いたのは、他でもない秀長の「高度な心理戦」でした。

私が管理職として数々のプロジェクト調整に奔走してきた経験から言わせてもらえば、秀長が家康に提示した「和睦の条件」は、単なる妥協ではありません。「相手に勝ちを譲ることで、実利(臣従)を獲る」という、マネジメントの極致とも言える戦術です。秀長は秀吉に対し、武力で家康を潰すリスクを説き伏せる一方で、家康には「三河・遠江の領土保全」という具体的な譲歩をカードとして提示しました。秀吉が力でねじ伏せようとする「剛」なら、秀長は家康の自尊心を傷つけずに「豊臣の傘下にいるほうが安全だ」と確信させる「柔」の交渉術を展開したのです。

秀長が家康との交渉で切った「三つのカード」:

- 名誉の確保: 家康を「敗者」ではなく、政権の「共同パートナー」として遇する条件の提示

- 実利の保障: 三河・遠江などの既存領土を完全に安堵(保証)し、経済的な不安を払拭

- 安全の担保: 秀吉の母(大政所)を人質として差し出す調整を裏で主導し、家康の疑念を解消

ここからは私の独自考察ですが、家康が後に「秀長がいれば、豊臣の天下は長く続いた」と語ったのは、秀長が「相手の逃げ道」を常に用意していたからではないでしょうか。追い詰められた猛獣は牙を剥きますが、秀長は家康に黄金の椅子を用意して招き入れました。正論や権力で部下や競合を動かそうとして失敗した経験を持つ私にとって、この「相手に花を持たせながら、組織の安定を勝ち取る」秀長の凄みは、胸に深く突き刺さります。彼がいなければ、家康はもっと早く、もっと激しく豊臣を壊していたかもしれません。

藤堂高虎を心酔させた「三つの丸餅」と育成力

秀長の人材育成における最高傑作と言えば、間違いなく藤堂高虎です。主君を何度も変え、世間からは「裏切り者」と冷ややかな目で見られていた浪人同然の高虎を、秀長はわずか300石の低禄から抜擢しました。高虎が空腹の極みで餅を無心した際、店主の慈悲に救われた恩を旗印(三つの丸餅)に刻んだ話は有名ですが、この物語の真の主役は、高虎の「プロフェッショナルとしての才能」を誰よりも早く見抜き、磨き上げた秀長です。

秀長の育成術が凄まじいのは、単なる精神論ではなく、「専門技能を組織の武器に変える」という合理的精神を高虎に叩き込んだ点にあります。高虎は秀長の下で城郭建築の技術を極めましたが、これは秀長が「これからの統治には武力だけでなく、鉄壁のインフラ(城)が必要だ」というビジョンを共有していたからに他なりません。高虎が後に築城した江戸城や二条城の、機能美と防御性能を両立させた「隙のない構造」を眺めていると、そこには秀長から継承された「合理主義の魂」が脈々と息づいているのが分かります。

専門家の視点から見る「秀長流・育成の極意」:

秀長は高虎を「部下」としてではなく「特定の分野のスペシャリスト」として扱いました。現代の組織でも、個性を潰して均一な社員を作るのではなく、高虎のように突出した技術を持つ人間を信じ、大きな裁量権(プロジェクト)を与えることが、結果として組織全体の価値を最大化させます。高虎が秀長の死後も、その恩義を胸に豊臣家を支え続けようとしたのは、秀長が彼の「専門性」を誰よりも尊重したからでしょう。

まぁ、正直なところ、私もかつて後輩を自分の型に嵌めようとして、期待の若手を離職させてしまった苦い経験があります。だからこそ、高虎という稀代の才能を「三つの丸餅」の恩義だけで繋ぎ止め、大名にまで育て上げた秀長の器の大きさに、圧倒的な敗北感と同時に希望を感じるのです。優れたリーダーとは、自分が去った後も、自分の教えが「城(成果物)」として数百年残るような仕組みを作れる人のことを指すのかもしれません。

もしあなたが今、部下の育成やリーダーシップに悩んでいるなら、秀長が家康や高虎にどう接したかを思い出してみてください。「相手を心酔させるのは、権力ではなく、相手の価値を認めること」。その至極当たり前で、最も難しい真実を、秀長のエピソードは今も私たちに教えてくれています。

秀長が戦場で見せた軍事指揮官としての武功

豊臣秀長という武将を語る際、どうしても「温厚な調整役」というイメージが先行しがちですが、軍事指揮官としての実力も超一流であったことを忘れてはいけません。彼の戦い方は、兄・秀吉のような天才的な閃きや奇策に頼るものではなく、徹底した計算に基づく「負けない仕組み作り」にその本質があります。特に注目すべきは、現代のサプライチェーンマネジメントにも通じる「兵站(ロジスティクス)」の構築と、土木技術を駆使した包囲網の形成です。

例えば、秀吉の名声を決定づけた「中国大返し」において、秀長が果たした役割は極めて重いものでした。全軍が京都へ向けて爆走する中、殿(しんがり)を務めた秀長は、単に敵を防ぐだけでなく、数万の兵が移動するための食糧確保や路面の整備を完璧にコントロールしていました。私が以前、大規模なプロジェクトのバックオフィスを統括した際に痛感したのは、派手なプレゼンよりも「現場の備品一つ、弁当一つの手配」が勝敗を分けるという現実です。秀長は、農民出身ゆえのリアリズムで、「腹が減っては戦はできぬ」という真理を、誰よりも科学的に実践していた軍司令官だったのです。

秀長流・勝利のロジック:

- 圧倒的な物量支援: 生野銀山などの経済基盤を背景に、兵糧と弾薬を「切らさない」体制を構築した

- 土木による「詰み」の形成: 九州平定などでは、無謀な突撃を避け、城を包囲する「付け城」や土木工事によって相手の戦意を物理的に削ぎ落とした

- 情報共有の徹底: 兄・秀吉や各部隊との連絡網を密にし、組織的な軍事行動を可能にした

秀長が総大将として指揮を執った四国征伐や九州平定では、その「着実さ」が遺憾なく発揮されました。彼は敵を殲滅することよりも、降伏させた後の統治コストまで計算に入れて戦っていました。武力はあくまで交渉の最終手段であり、土木と兵站で相手を圧倒し、戦わずして屈服させる。この「大人の勝ち方」こそが、豊臣政権を最短距離で天下統一へと導いた原動力だったと言えるでしょう。

金ヶ崎の戦いにおける殿(しんがり)の功績

織田信長が浅井長政の裏切りに遭い、絶体絶命の窮地に陥った際、秀吉と共に最後尾で敵を食い止めたのが秀長でした。土埃が舞い、死の匂いが漂う絶望的な撤退戦の中で、彼はパニックに陥ることなく、部隊の秩序を維持し続けました。もし彼がここで踏ん張らなければ、信長も秀吉も、そして後の豊臣の歴史も存在しませんでした。

中国大返しでの毛利軍追撃阻止

本能寺の変を受け、備中高松城から京都へ引き返した際、毛利軍の追撃を完全に封じ込めたのも秀長の功績です。彼は撤退路における「防御陣地の構築」を瞬時に行い、敵に「手出しは無用だ」と思わせる威圧感を見せつけました。派手な斬り合いではありませんが、この完璧な後方支援が秀吉の爆走を支えたのです。

総大将として指揮した四国・九州平定

秀吉の名代として十数万の大軍を率いた際、秀長は「組織的な勝利」の雛形を作り上げました。彼は現場の武将たちの手柄を尊重しつつ、全体としての兵站を管理することで、大軍特有の「自壊」を防ぎました。リーダーシップとは、先頭で叫ぶことだけではなく、メンバー全員が最大限のパフォーマンスを発揮できる「土壌」を整えることだと、彼の戦歴は教えてくれます。

| 主な合戦 | 秀長が見せた「凄み」 | 現代ビジネスへの転用 |

|---|---|---|

| 金ヶ崎の戦い | 極限状態での冷静な殿指揮 | トラブル発生時の冷静な危機管理 |

| 九州平定 | 兵站と土木による圧倒的包囲 | リソースの集中投下による市場制圧 |

| 生野銀山制圧 | 資源確保という戦争目的の明確化 | コア資産の獲得による優位性確保 |

鍬を捨てて天下を動かす!農民流の超速リスキリング

私が秀長の人生において、現代を生きる私たちに最も勇気を与えてくれると感じるのが、彼の驚異的な「学び直し(リスキリング)」のプロセスです。彼は20代半ばまで、武士の作法も兵法も知らない、尾張の純然たる農民でした。それがわずか数年で、天下を動かす軍師・政治家へと変貌を遂げた。この事実は、「人は何歳からでも、正しい方法で学べば一流になれる」という希望そのものです。

正直なところ、私も40代になってから新しいスキルを身につけようとして、その学習コストの高さに心が折れそうになったことが何度もあります。若い頃のような吸収力はなく、これまでの経験が邪魔をして素直になれない。そんな時、私は秀長の「モデリング術」を思い出します。彼は兄・秀吉のスカウトを受けた後、プライドを捨てて、当時の一流のプロフェッショナルたちから徹底的にスキルを「盗んで」いきました。

秀長が実践した「スキルの盗み方」:

- 竹中半兵衛から「戦略」を盗む: 秀吉の軍師であった半兵衛の側近として動き、軍事の要諦を「現場」で吸収した

- 織田信長から「革新」を盗む: 信長の合理的でスピーディーな決断を間近で見続け、古い慣習を壊す度胸を養った

- 兄・秀吉から「人心掌握」を盗む: 人を動かすための熱量と、懐に入る技術を一番近くで観察し、自分の性格に合わせて「調整」した

秀長のリスキリングが成功した最大の要因は、彼が「農民としてのリアリズム」を捨てなかったことにあります。難しい専門用語を並べるのではなく、「どうすれば兵が動き、どうすれば村人が納得するか」という実利的な視点で、学んだ知識をすべて翻訳していったのです。これは、抽象的な理論に溺れがちな現代の学びにおいても、非常に重要な視点ではないでしょうか。

「自分にはもう遅い」と考えるのは、秀長の人生を知る前までにしてください。彼は鍬を刀に持ち替え、その後さらに筆(政務)を持ち替え、常にアップデートし続けました。自分を支えてくれる大切な人のために、あるいは組織のために、自分を変化させることを恐れない。そんな「誠実な努力」こそが、農民・小一郎を大和大納言・秀長へと押し上げた真実の翼だったのです。さぁ、私たちも今日から、新しい何かを学ぶ一歩を踏み出してみませんか。

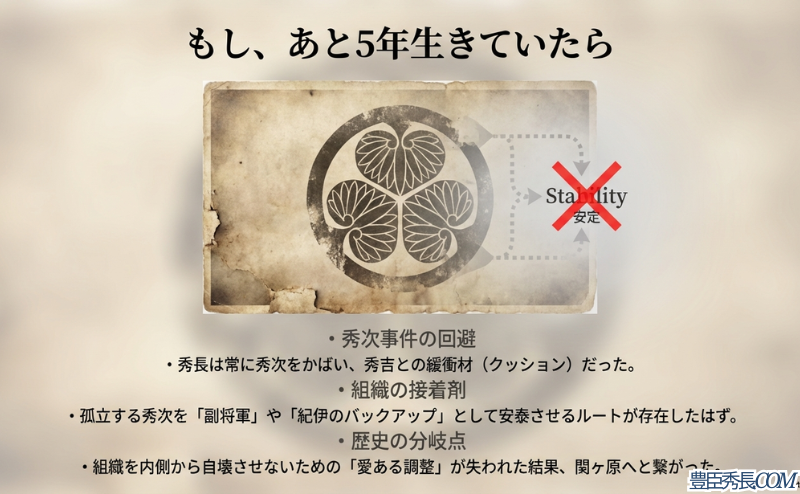

豊臣秀長の逸話やエピソードが物語る「もしも」の歴史

歴史に「もしも」は禁物と言われますが、秀長の死ほど「もし彼が生きていれば」と思わせる出来事は他にありません。彼の死が豊臣政権、そして日本という国に与えた喪失の重さを直視してみましょう。

利休切腹と朝鮮出兵を防げなかった「喪失」の重さ

天正19年(1591年)1月、豊臣秀長が52歳という、政治家としてはこれからという若さで世を去ったとき、豊臣政権という巨大なマシーンは、実はその瞬間に「制御不能」に陥っていました。彼の死からわずか1ヶ月後、政権の知恵袋であった千利休が切腹に追い込まれます。そして、翌年には泥沼の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)が強行されました。これらは決して偶然の重なりではありません。秀長という「理性のブレーキ」を失った秀吉は、もう誰にも止められない暴走へと突き進んでしまったのです。

私が歴史の記録を洗っていて最も胸が締め付けられるのは、秀長が死の間際まで周囲に書き残していた、政権の行く末を案じる「遺言」とも言える懸念の数々です。彼は病床にありながらも、兄・秀吉の気性がさらに激しくなり、周囲との摩擦が強まっていることを敏感に察知していました。書状の中には、諸大名への配慮や、無理な軍事行動を戒めるようなニュアンスが含まれており、彼は最期の瞬間まで「バランサー」として生きようとしていたことが分かります。もしあなたが組織の中で「潤滑油」のような役割を担っているなら、彼がいなくなった後の凄惨な状況は、決して他人事とは思えないはずです。

秀長不在が招いた「機能不全」の正体:

- 外交機能の麻痺: 家康や宗麟を納得させた「落とし所を見つける力」が消え、強硬手段のみが残った

- 情報ハブの消滅: 千利休(茶の湯・商人ネットワーク)と秀吉を繋ぐパイプが断絶した

- 恐怖政治への転換: 秀吉を叱り、諭せる唯一の存在がいなくなったことで、イエスマンだけの組織に変貌した

正直なところ、秀長の死は単なる「有能な人材の不足」ではありません。それは、豊臣政権から「ブレーキ」という安全装置そのものが抜き取られたことを意味します。大河ドラマ『どうする家康』などの作品でも描かれる秀吉の狂気は、秀長という防波堤があって初めて「天下の主」としての体裁を保てていたのかもしれません。彼の死は、日本史全体における「理性の喪失」であり、その喪失の重さが、後の豊臣家滅亡というカウントダウンを早めたのだと私は断言します。

孤独な秀次を救い続けた一族の接着剤としての慈愛

秀長の死後、最も残酷な運命を辿ったのは、秀吉の甥であり後継者候補だった豊臣秀次でした。かつて秀次が失態を犯して秀吉を激怒させた際、いつも間に入って執り成し、彼を精神的に支えていたのは秀長でした。秀次にとって、秀長は単なる叔父ではなく、感情の起伏が激しい「秀吉」という嵐から自分を守ってくれる、唯一の防風林だったのです。しかし、その防風林が消えたとき、秀次はあまりにも無防備なまま孤独の深淵へと突き落とされました。

ここで、もし秀長があと5年長生きしていたら……という「If(もしも)」を、一人のメンターとして真剣に考察してみましょう。秀長が生きていれば、1595年の「秀次事件」は絶対に起こりませんでした。なぜなら、秀長は秀次を秀吉の対立候補として放置せず、「副将軍」あるいは「大和・紀伊を中心とした強固なバックアップ大名」としての地位を確立させ、秀吉の疑念を晴らすための具体的な隔離・保護策を講じたはずだからです。秀長は、「家族」をどう配置すれば組織が安定するかを知り尽くした「接着剤」でした。秀次を孤立させず、秀吉の嫡男・秀頼との共存ルートを物理的に設計できたのは、秀長をおいて他にいません。

組織における「クッション役」の価値:

ドラマで描かれる華やかな歴史の裏側で、私たちが学ぶべきは「クッションの重要性」です。対立するAとBの間に立ち、互いの本音を翻訳して衝撃を和らげる。秀長が秀次に注いだ慈愛は、単なる身内への甘さではなく、組織を内側から自壊させないための「安全保障」でした。もしあなたが今、上司と後輩の板挟みで苦しんでいるなら、あなたは現代の秀長として、その組織の崩壊を食い止めている「影の主役」なのです。

結局、秀長という「クッション」を失った豊臣家は、秀次とその一族全員の処刑という、あまりにも凄惨な自滅の道を歩みました。この事件が諸大名の不信感を決定づけ、後の関ヶ原へと繋がっていきます。組織を繋ぎ止めるのは、力でも恐怖でもありません。秀長が体現したような、泥をかぶりながらも相手の居場所を作る「接着剤としての慈愛」なのです。彼の死後、豊臣家は魂を抜かれた抜け殻のように、内側から瓦解していった。その悲劇の始まりは、紛れもなく、秀長という偉大なる接着剤を失った瞬間だったのです。

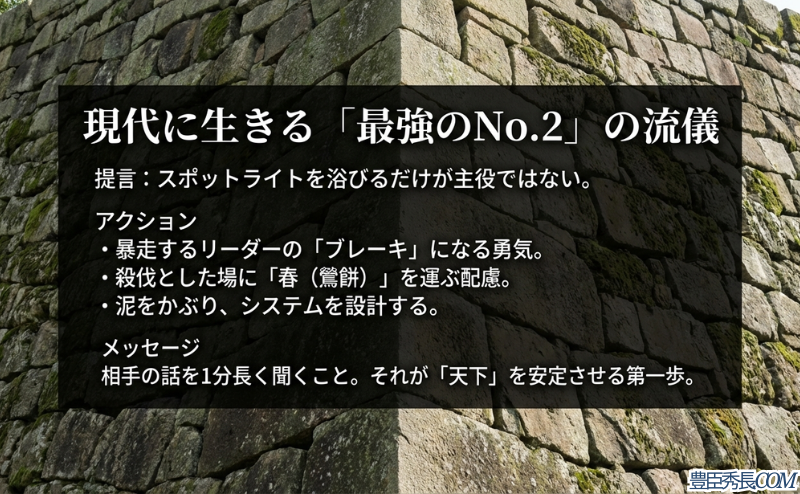

現代を生きるヒントを豊臣秀長の逸話やエピソードで掴む

さて、ここまで豊臣秀長の逸話やエピソードを多角的に見てきましたが、いかがでしたでしょうか。戦国という修羅の時代を、兄を支えることで駆け抜けた彼の生き方は、主役を支えることで自分も最大に輝く「フォロワーシップ」の極致であり、同時に確固たる自分という芯を持ち続ける「自律」の物語でもありました。

正直なところ、私も40代になり、中間管理職として組織の板挟みに合う中で「自分はこのままでいいのか、主役になれなくていいのか」と、深夜のオフィスで一人葛藤した夜が何度もあります。まぁ、正直なところ、誰だって一度はスポットライトを浴びる秀吉になりたいと願うものですから。しかし、秀長の足跡を辿るうちに、私は一つの確信に至りました。「最強のナンバー2」とは、単なる補佐役ではなく、組織の運命を裏から支配する「真の設計者」であるということです。

私たちが彼の足跡から学べる、人生を好転させる知恵:

- 「純粋な動機」の力: 大切な人を守るという私欲のない想いが、人を驚異的なスピードで成長させる

- 「誠実な強さ」の価値: リーダーに対して耳の痛い意見を、相手を尊重しながら伝え抜く勇気を持つ

- 「多角的な視点」の獲得: 目に見える実績(武力)だけでなく、経済や文化を掌握して構造から安定させる

- 「継承」という責任: 自分が去った後の組織がどうなるかを計算し、次世代(高虎など)を心服させ育てる

歴史上の偉大な人物を「凄いなぁ」で終わらせてしまっては、少しもったいない気がします。今のあなたの役割に迷いを感じている方や、人間関係の調整に疲弊している方にこそ、今日から実践してほしい「秀長流の小さな一歩」があります。それは、あなたが調整すべき相手(上司や難しい同僚)の話を、「今日だけ、いつもより1分だけ長く聞く」ことです。秀長の驚異的な調整術の出発点は、常に相手の「本音」と「面子」を深く理解することから始まりました。たった1分の傾聴が、相手の警戒心を解き、あなたが物事を動かすための「隙」を作ってくれるはずです。

2026年の大河ドラマを通じて、秀長という人物の誠実な生き方が再び脚光を浴びることを、私は一人のファンとして熱望しています。派手な成功ばかりが称えられる世の中ですが、本当に社会を支え、歴史の歯車を回しているのは、秀長のように「泥をかぶりながらも、静かに、しかし強靭に」周囲を繋ぎ止めるバランサーたちなのですから。

今日から始める「秀長流・人生の調整」:

「もし、ここに秀長がいたらどう振る舞うか?」と、心の中で一呼吸置いてみてください。秀長が丹精込めて作り上げた大和郡山の城下町の風情や、あの鶯餅の優しい甘みは、今のままのあなたで、誰かを支えることの尊さをそっと教えてくれます。あなたのその「支える力」こそが、いつか誰かにとっての「救い」となり、あなた自身の人生を最大に輝かせる武器になる。私はそう断言します。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう。最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!あなたが今日、秀長の知恵を一欠片でもポケットに入れて、明日への一歩を踏み出せることを心から応援しています。